こんにちは、こんばんは、コケガエルです。

こんなに早い更新は、何年ぶりかしら(笑)

~ 前回までのあらすじ ~

CZ611C様の元で、約15年間眠っていたSHARP X68030(以下030)。

前回は、その030が僕の家にやってきた経緯などを紹介させて頂きましたが、

今回は、電源基板のメンテナンスを中心にお送りします。

電子工作初心者の僕が、030の完全メンテナンスを目指して頑張ります。

【 030は突然に 】第2回電源編、いってみよー

メンテナンスの初手は?

「物置で懐かしい〇〇を発見!!」

「さあて、電源は入るのかしら?」電源ぽちー👉

ちょっと待って。

使えなかったら廃棄するならそれで良いと思いますが、もし思い入れのある大事なハードならば、ある程度のメンテナンスを施してからの方が無難と考えます。

仮に無事に起動したとしても、メンテ無しには長く使い続けられませんし、某オークションでは「最初は点いたのに、2回目から点かなくなってしまいました(;_;)」というのを、たまに見かけるので。…つい先日も、シャープのX1でやらかしてるのを見ましたヨ。

メンテ前の通電がトドメを刺すケースはそう多くはないのかもしれませんが、ハナから電解コンデンサー等を交換するつもりならば、“電源ぽちー”は交換後まで我慢してみませんか?

電解コンデンサーだけで済むところが、他を巻き込む故障に発展しないとも限りません。

とはいえ

僕のような素人が、いきなり電源部やメイン基板、他全てのコンデンサーを交換するのは、それはそれで別のリスクが発生します。

それは、通電前に一気に全部に手を付けてしまうと、元から起動不能だったのか、自らの手で起動不能にしてしまったのかを判断できなくなるという問題です。おお怖い。

なにせ素人のやる事ですから、どこで何をやらかすか分かったもンじゃありません。

僕は、自覚無しに生きてる基板の息の根を止めます。

というワケで、今回は【電源基板】のみメンテして、そこで一度電源を入れて全体の様子を確認することにします。電源さえ正常ならば、二次的な被害のリスクは最大限回避できる(と思う)し、その後は段階的にメンテを進めれば、原因や箇所の特定が容易です。

というわけで、初手は【起動チェック前の電源のメンテ】です。

ATX電源化&起動チェック

はい。

初手【起動チェック前の電源のメンテ】は嘘です。本当にごめんなさい。

実は【ATX電源接続ケーブル】があるので、ATX電源化で先に起動チェックしちゃいます。

目の前の030にワクワクしちゃって、

ちまちまパーツを植え替えてらんないのです♡

なので電源のメンテは、ATX電源化&起動チェックの後です。

……………………………………。

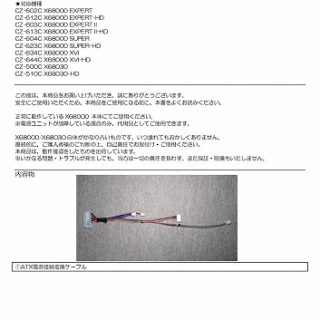

↓【ATX電源接続ケーブル】(ましろん@masiron203様製作) こちらもCZ611C様が送ってくださった物で、至れり尽くせりで恐縮しっぱなしです。

こちらもCZ611C様が送ってくださった物で、至れり尽くせりで恐縮しっぱなしです。

これが便利で超カンタンなんですよ。

BEEP通販部さんで購入することができます。(もちろんPROやACE用もあります)

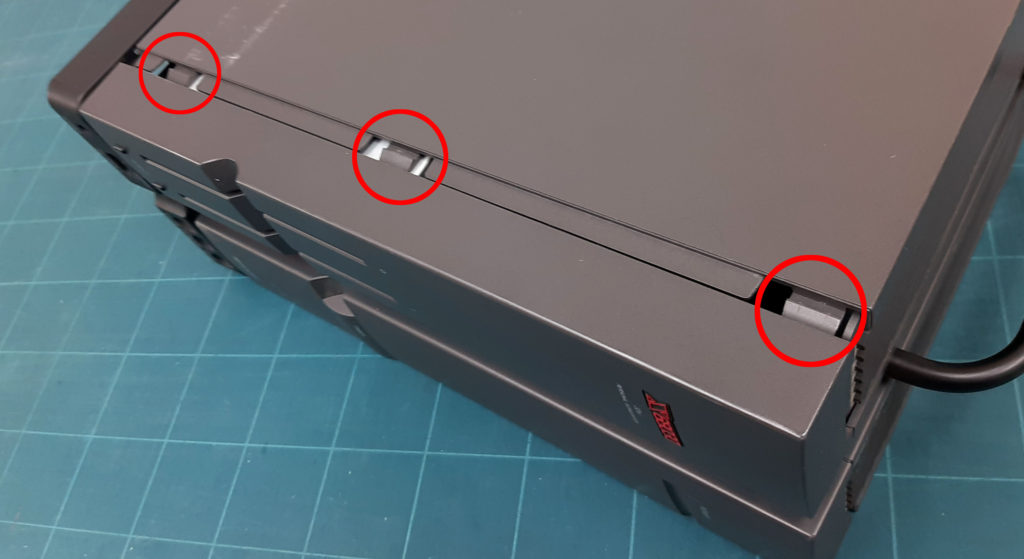

先ずは、電源が乗っている本体向かって左側のカバーをオープン。

〇の辺りを両手のひらで真下に押さえつけながら、グッグッと奥に向かって小刻みにスライドさせると徐々に開きます。って、現68kユーザーなら知らない筈は無いですね。

逆側(向かって右)のカバーの方が開きやすいので、先に右側で練習すると良いという情報があり、めっちゃ参考になりました。

開いてしまえばこっちのものです。

現状の電源ユニットを取り外し、代わりに【ATX電源接続ケーブル】を取り付けるだけです。

説明書通りの手順で、10分もあれば完了です。

手持ちのSFX電源(ATXより小型)を繋いで、背面のメイン電源ON。

通常の電源と変わらず、スタンバイのランプが赤く点灯。

当たり前なんだけど「ほー」と感心します。

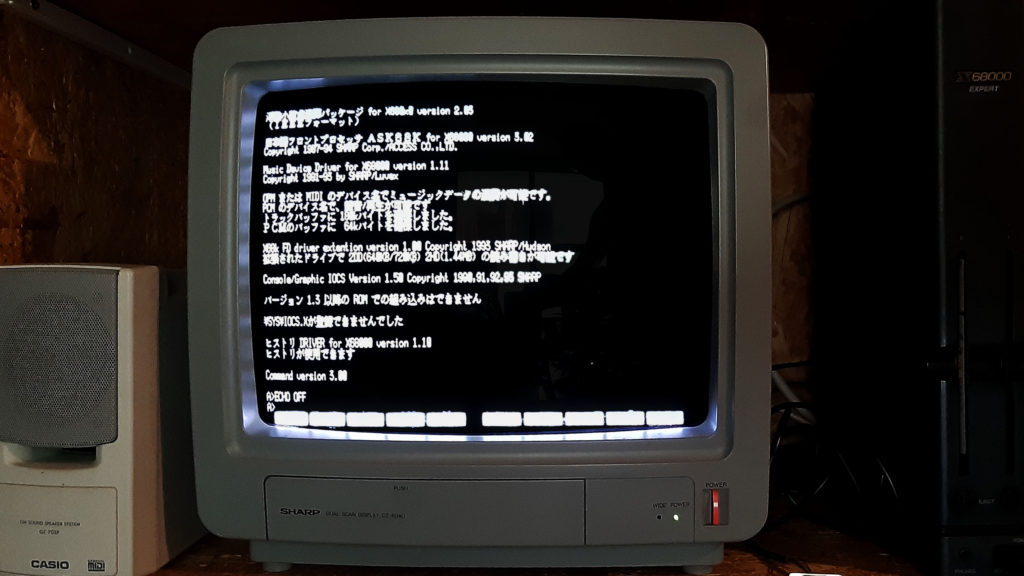

さあ!フロントのパワースイッチを、満を持してぽちー!

万歳!正常に起動しました♪

嬉しいよほほほほ~~~い \(ToT)/ (移り込み防止の為に写真が暗くてスミマセン )

FDD0,1共に、読み込みもイジェクトもバッチリ元気です♪

FDD0,1共に、読み込みもイジェクトもバッチリ元気です♪

という事で、電源以外のぱっと見の健康状態はすこぶる良好!!

これで電源のメンテナンスにも気合が入るというものです。

それでは、レッツはんだごて!

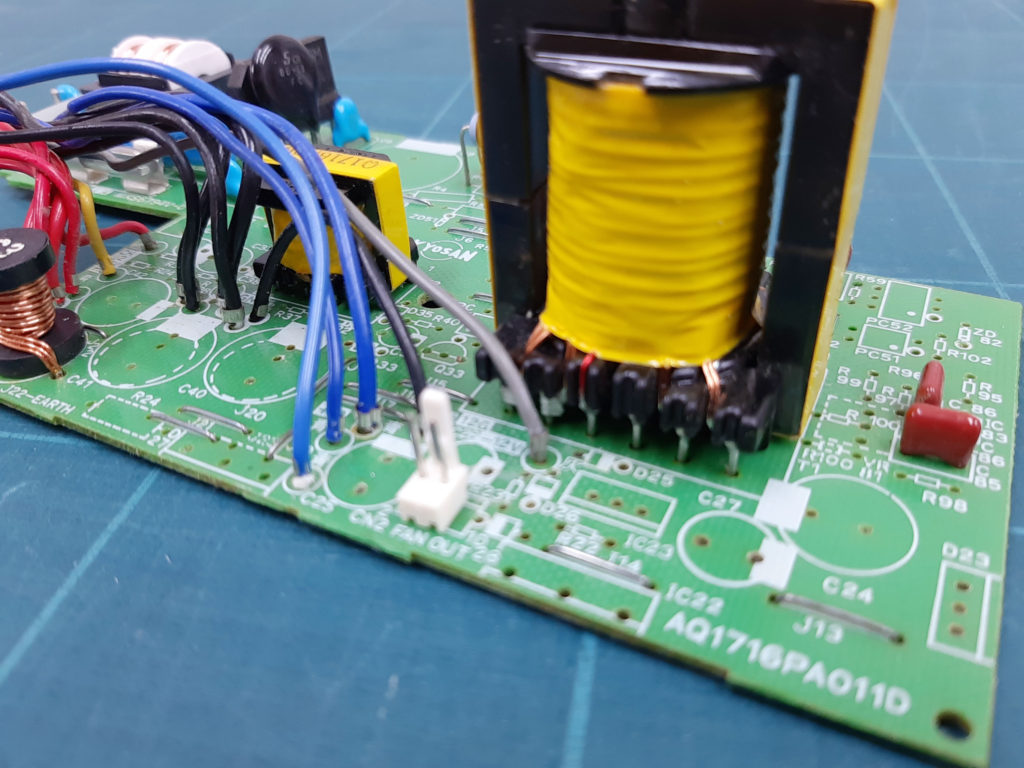

電源基板メンテ開始(SH4)

さて、当初の予定通り(?)電源基板のメンテ開始です。

030の電源【SH4】は、EXPERTと共通のモデルです。

一度経験しているので恐るるに足らず!(震え声)

但し!

これは既にパーツが揃っているからの言えることで、パーツを揃えるのが一番大変なんだと声を大にして言いたい。「段取り8分(ぶ)、仕事2分」です。

EXPERTの時と同じく、お世話してくださったのは、かおる様(twitter @JS1DSR) 。

数々のX68000の修理をされてきたプロフェッショナルです。

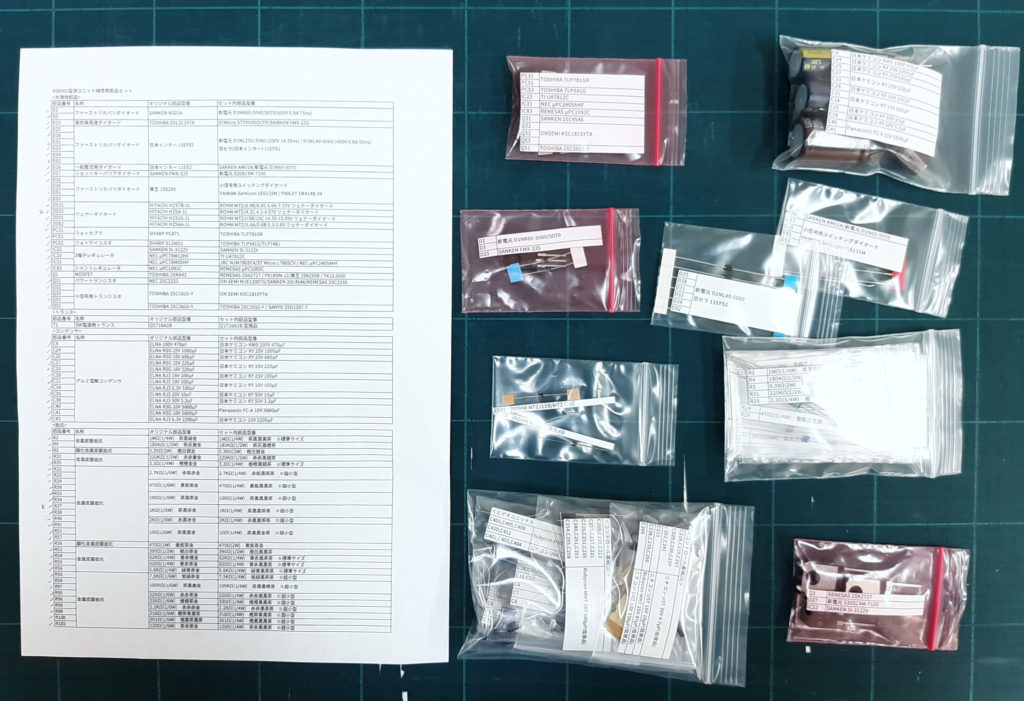

今回も030のメンテに必要なパーツ一式を送ってくださいましたー。大感謝です。

これだけの数(約130)のパーツを、自分で調べて発注するのは滅茶苦茶大変な事です!

自分で準備するとなると、絶対に1つの店では揃いっこない上に「あ、〇〇忘れてた」とか100%発生します。で、発注ミスの度にパーツ代より高い送料がかかるというアリ地獄!!

…あなただけでは??

一方、かおるさんのパーツセットは、基板ごと・種類ごとに小分けされていて、僕のような素人でも何も考えなくてもいきなり作業する事が可能。もう有難いやら申し訳ないやら…。

カレーで例えるなら、親が買い物をしてくれて、野菜の皮を剥き、肉もすべてカットしてもらい、自分がやることは鍋にブチ込んで煮るだけ…みたいな?

園児の初めての料理の如き

甘やかされっぷりです。

なので、これで「自分でメンテナンスしました」なんて言っていいのかどうか、

書いていてだんだん恥ずかしくなってきましたが…?

ま、もっと恥ずかしいのは、ここまでお膳立てしてもらって失敗することでしょう!

気合も入ったところで、粛々と進めます。押忍。

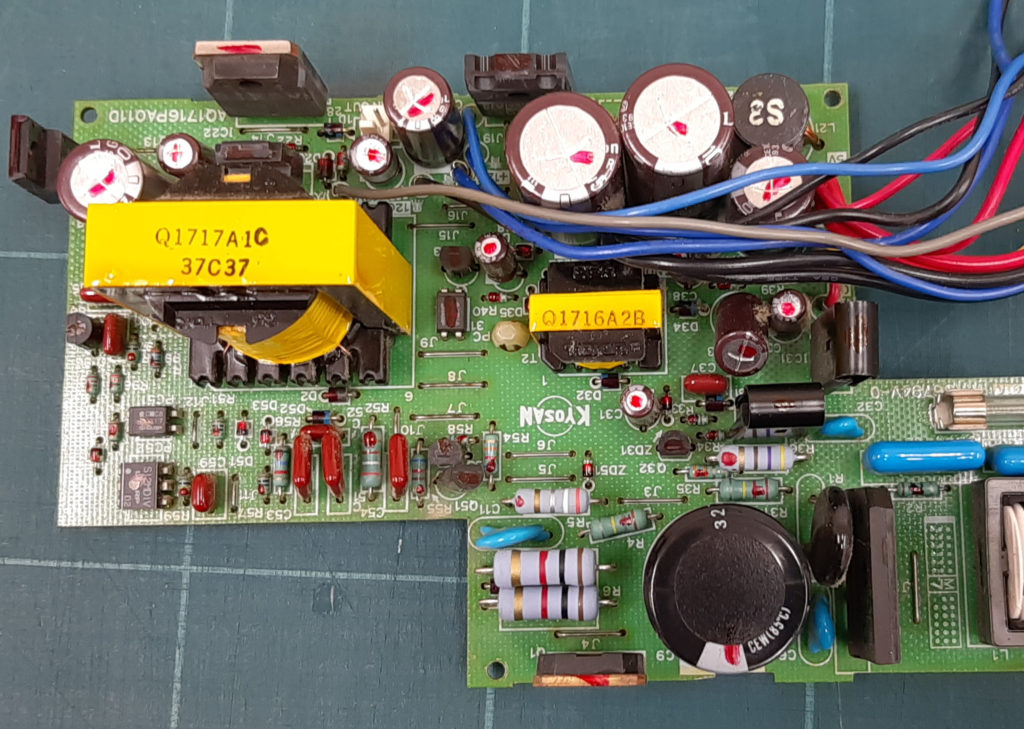

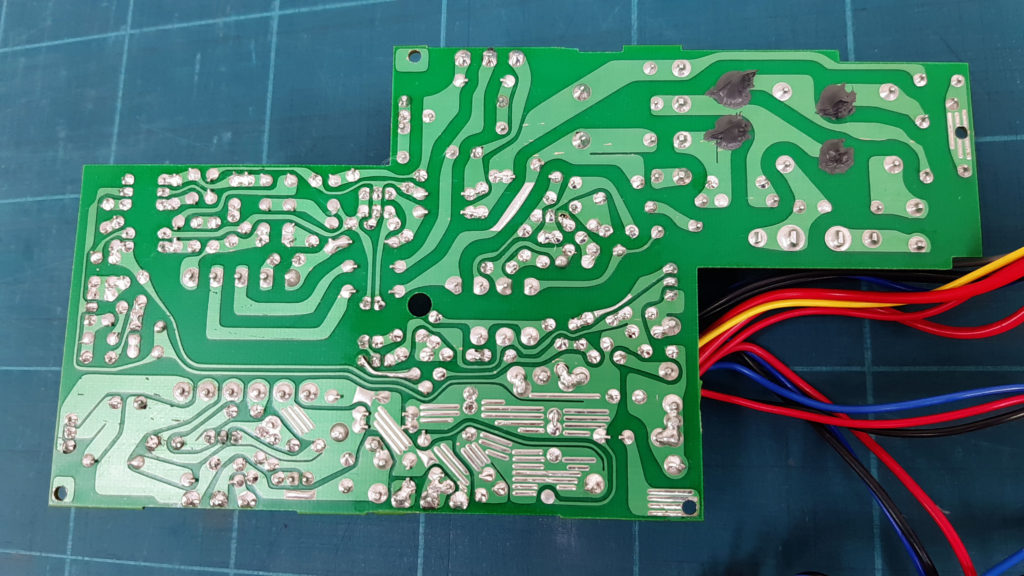

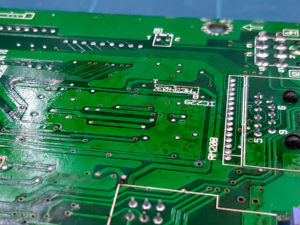

電源基板の確認

電源ユニットを開けて、基板を確認します。

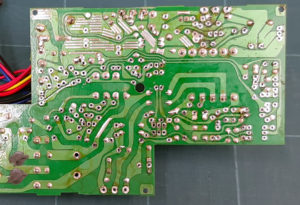

部品面は綺麗でしたが、はんだ面はやはり漏れ漏れですね…分かっていました。

とはいえ、予想よりかなり軽度。

EXPERTの電源の時は、パターンが腐食してもっともっと酷かったです。

とりあえず、はんだ面だけ清掃して次に進みます~

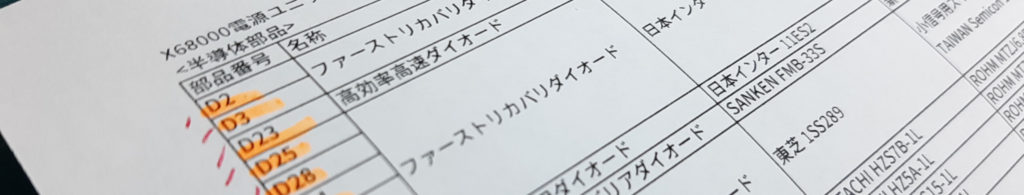

パーツのチェック

パーツのリストを1つずつ確認し、対応するパーツの頭に赤い印を付けていきます。

全部のパーツを交換するワケではないので、外す物だけ。

交換しないパーツを外したら大変ですw

パーツの取り外し

赤い印の付いたパーツを一心不乱に外します。オラオラオラ

僕は、はんだの除去にハッコーのスッポン(HAKKO SPPON 18G)を愛用してます。

今どきはノズルがシリコンだったりと、使いやすい物が色々あるみたいですね~。

しかし工作の頻度が低いせいか、これ1つで10年以上頑張ってくれているおかげで、最新のモノを調べる機会が訪れませんw(先端の樹脂ノズルは何度か交換してますけどね)

僕にできる程度の事は、これで十分です。

コテではんだを溶かしてスッポン。また溶かしてスッポン。

熱し過ぎるとランドを剥がしてしまうので、最小限の熱で溶かしてスッポンします。

はんだごての設定温度は330℃。

これが適切かどうかは忘れましたが、その時はちゃんと調べた筈です。たぶん恐らく。

吸い残しがあってうまく外れなかった時は、ソルダーアシストを使い、裏からパーツの足を持ち上げ(引っ張り)ながら溶かすと簡単に外れます。

ペンチは力加減が雑になって怖いし、素手では火傷するので重宝します。

チップ抵抗などをはんだ付すける時は、ソルダーアシストが無いと難しいですね。

押さえたり削ったり曲げたりなどなど、これが無いと何も出来ない気さえします。

さ、要交換のパーツは全て取り外しましたヨ。

基板の洗浄

ネットで、無水アルコールやIPA(イソプロピルアルコール)で洗浄した後に、中性洗剤で洗ったりするのを見かけますが、僕にはその度胸がないので、今までやったことないです。

危険があるとか無いとかではなく、単純にやったことが無いから怖いのw

なので、スポイトで無水アルコールをぶっかけて、歯ブラシでゴシゴシ。

キムワイプでふきふき。

ここはザックリで止めます。

いくら丁寧にやっても、無水アルコールは白い粉のようなものが残るので。

パーツを付けた後に、フラックスクリーナーで仕上げるので適当です。

「まちがってるよ」「こうすると良いよ♪」

というのがあったら、ぜひ教えてください。

取り付け

パーツリストの上から順番に取り付けていきます。

本当は、大きなコンデンサーの陰になりそうな狭いところから付けるのが正しいような気がしますが、前回リストの上からで困った記憶がないので、今回も上から順です。

考えるのが面倒とか、混乱しそうだからとかじゃナイんだからねっ///

………………。

電解コンデンサーとダイオードは極性があるので、これでもか!というくらい注意が必要。

抵抗は極性ないけど、向きが統一されている方が気持ちが良いですね。

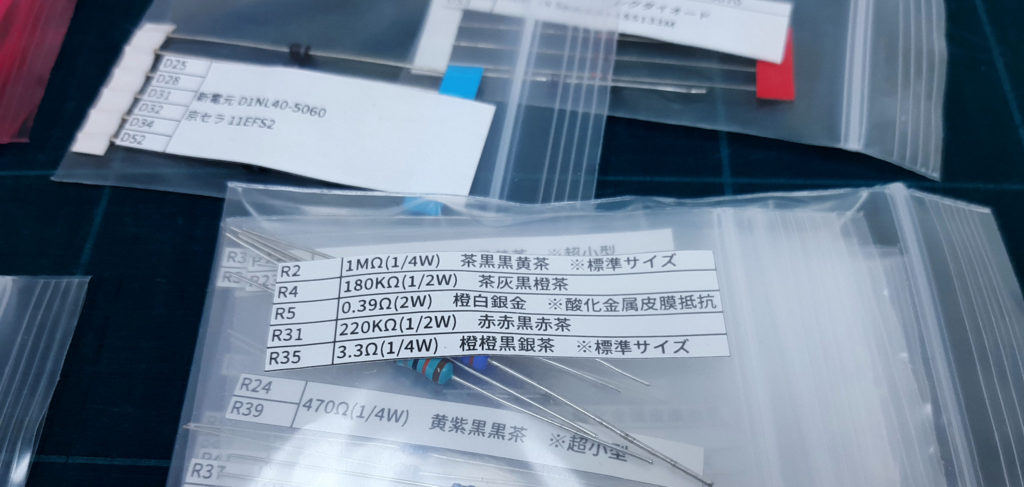

抵抗はパーツリストの帯の色を確認しながら取り付けます。

テスターで抵抗値を確認すれば尚良いでしょう。

パーツをお膳立てしてもらったとしても、何があっても自己責任ですから。

さ、全てのパーツの植え替えが終了しました。

念の為にもう一度極性のチェックをし、フラックスクリーナーで全体を拭き上げたら、ケースに戻して完了です。

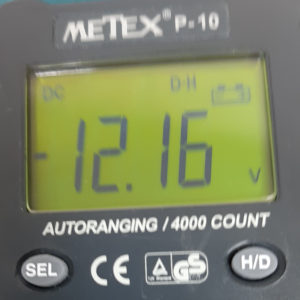

電圧チェック

テスターを使って電圧をチェックします。

電源を入れるのは緊張の一瞬ですね。

視覚・聴覚・嗅覚を総動員して電源を入れます。

手はスイッチに置いたままで、異常を感じた瞬間OFFにできるように。

ぽち。

フーーーーン(ファンの回る音)

:

:

煙・音・匂い異常なし……

ふぃーーーー(安堵のため息)

とりあえず最悪の事態は回避できたようです。

さて電圧はと…

+5V、+12V、-12V正常に出てます。オールオッケーでしょう!

それでは、030本体に戻して最終確認です。

電源メンテ完了?

ここまで来たら、もう大丈夫。 ‥ですよね?

メンテは勤め先の作業台でやることが多いので、帰宅するまで起動チェックできません。

一度広い作業台の味を知ると、快適すぎて家の小さな机ではイジりたくなくなります(^^;

時刻が17時を回り030を車に積み込んだら、はやる気持ちを抑えてアクセルを踏みます。

家に到着し、早速電源を入れたいところをグッと我慢。大人の男は焦らないのサ

ワイシャツの袖を捲り上げ、台所の洗い物を済ませます(重要)

それが終われば僕の時間。自由です。

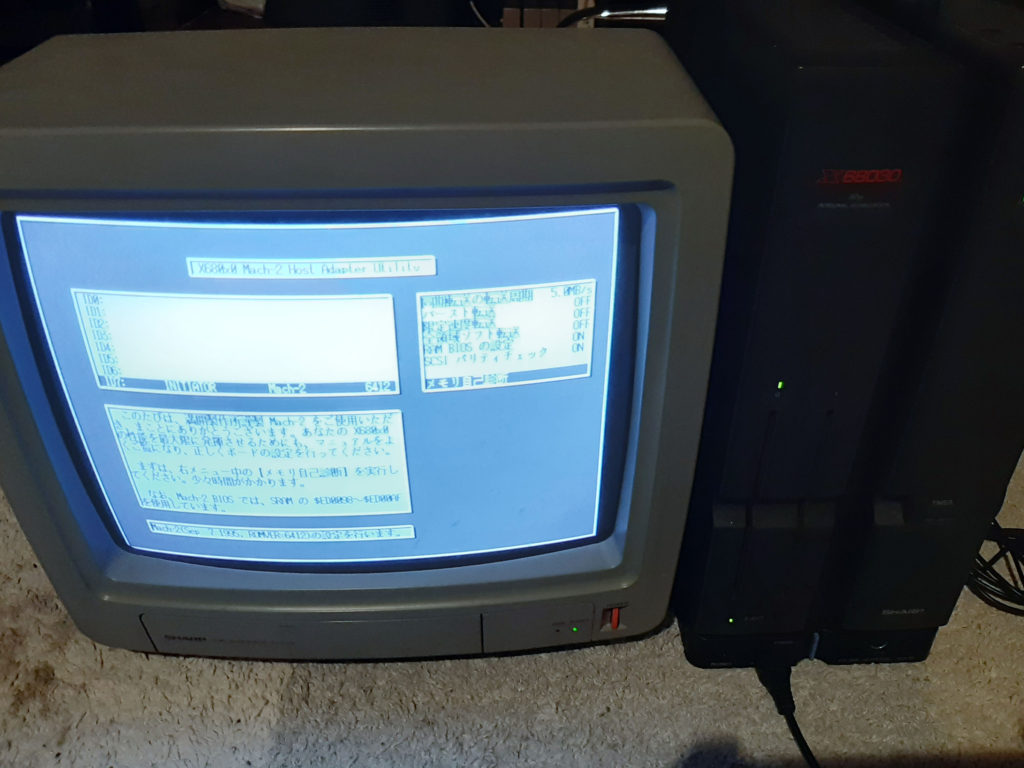

ハイボールを飲みながら、CZ603D(24kHzナシ)に接続し、いざ起動チェックです!

ぽっちーーーー!(渾身)

ぅおっけーい!\(^o^)/♪♪

ぅおっけーい!\(^o^)/♪♪

これで、電源のメンテは滞りなく完了です!

いやー良かった良かった。最高のスタートを切ることができましたね。。

今、030は完璧に動作していると言えましょう。

但し、内部的に健康とは言えない状態であることは確かです。

電源基板と同じように、底面基板も電解液で全体的に汚れていました‥。

早いところメンテに取り掛かりたいのですが、表面実装の電解コンデンサーを外すためのアイテムが届くのが、まだちょっと先なんですよねー‥。スッポンでは無理があります。

なので、アイテムが届くまではラジアルリードのFDD基板をメンテナンスしつつ、底面基板・メイン基板・ビデオ基板の清掃などをして待ちたいと思います。

と、いう事で、次回はFDD編ですね。

と、いう事で、次回はFDD編ですね。

1・2回目に比べると、あっさりした更新になりそうです。

ではでは、ここまで読んでいただき

ありがとうございました。

また遊びに来ていただけると嬉しいです。

【続きです↓】

自分はこれを使っていますが、他にも良いものがありそう。調べましょうw

自分はgoot製ですが、他にリーズナブルなものもあります。