こんにちは、こんばんは、コケガエルです。

今回も割と早い更新ですね。自分が自分じゃないみたい!?w

~ 前回までのあらすじ ~

CZ611C様の元で、約15年間眠っていたSHARP X68030(以下030)。

前回は、FDDのメンテナンスの様子を紹介させて頂きましたが、

今回は、RGB(ビデオ)基板のメンテナンスを行います。

素人が生まれて初めて表面実装の電解コンデンサー交換に挑戦しますが、どうなることやら。

電子工作初心者の僕が、030の完全メンテナンスを目指して頑張ります。

【 030は突然に 】第4回RGB基板編、いってみよー

表面実装

さて今回は、いよいよ表面実装の電解コンデンサー交換です。

交換と言っても、先ずは取り外さなくてはいけません。

‥‥‥。

表面実装の電解コンデンサーって、

どうすりゃ基板から外せるのかしら‥?

ぴょんぴょんと足(リード)の付いたパーツしか扱った事の無い僕にとって、リードの無い表面実装は未知の領域。1度だけ取り付けた事はありますが、基板から外すのは初めてです。

これまでそういった機会が無かったゆえ、考えた事も無く「自動はんだ吸取器を使うんだろうなぁ~‥」という、フワッとしたイメージしかありませんでした。

なんて素敵でプロっぽい響きでしょうかー。

ちょっと高価ではありますが、無理をすれば買えない金額ではありません。(約2万円から?)

しかし、電子工作の基礎的な知識も無く、はんだ吸取線とスッポン(HAKKO)があれば足りる範囲の事しかやらない(※出来ない)僕には、完全に不釣り合いなツールです。

2年くらいハンダごてに触らない事も普通ですからねー。

もし無理して購入しても、若葉マークの付いたポ〇シェさながらの滑稽さに、僕を知る人はみな指をさして笑うでしょう。

2万円程度の物で卑屈がすぎない?

僕なんぞに買われたら道具がかわいそうです。

あと、スッポンとの愛の日々が嘘になる気がして超怖い!

・・・・

そんな自動はんだ吸取器が怖い素人が、表面実装に挑むべく情報収集開始です!

いよいよ購入する必要に迫られるのか、また他に方法は無いのかをー‥

:

:

あれれ?

意外にも(?)自動はんだ吸取器は必ずしも必要ではないっぽいぞ?‥てか完全に不要??

ニッパーでコンデンサーの頭を切る方法や、ペンチで頭をぐりぐりと回して引き抜く方法など、道具を購入せずとも可能な方法があるようです。

けど、素人にはちょっと怖い。

きっと、様々な経験をしてきたからこそできる職人技だと思うのですよ。

ずぶの素人が形だけ真似ても、盛大にやらかす気しかしませんが‥‥?

なにせ現在メンテしているのは、今をときめくX68030様。

失敗しても、ハードオフに行けば気軽に購入できるという類の物ではありません。

今だけは、妻や息子より優しく接してるこのマシン

万が一にもランドを剥がしたくはないのです!

ジャンパー線で飛ばす必要が出た時点で蘇生率は50%(ソースは俺)、そしてイジるほどに泥沼化していく未来が4Kで見えます。

おっと、慌てるにはまだ早いです、落ち着きましょう。

他にも方法があるようで、僕が良いと思ったのは『ヒートガン』を使った外し方。

熱風ではんだを溶かして、ピンセットでひょいと摘まみ上げる方法です。

幾つか記事を見つけましたが、最初に目に止まったのはこちらのサイト。

これはスマート!

半田ごてが直接基板に触れないし、温度もハンダが解けるギリギリで基板に優しいっぽい。

しかも、このヒートガンがお安くて良いこと尽くめじゃありませんか♪

但し、更に調査を進めると、もう少し高出力で温度調節ができるものが良いらしい。

という事で、早速AliExpressポチりました。送料無料で3,089円也。

ヒートガン到着

届くまで3週間以上かかる筈が、12日間ほどで届きました。

これはラッキーなのか?サイトが安全マージンをとり過ぎなだけなのか‥?

ジャンクのドリー〇キャストを使って、練習してみました。

良き。

思い描いた通りの使用感に大満足です。

よしよし、この調子で本番いっちゃいましょうか!

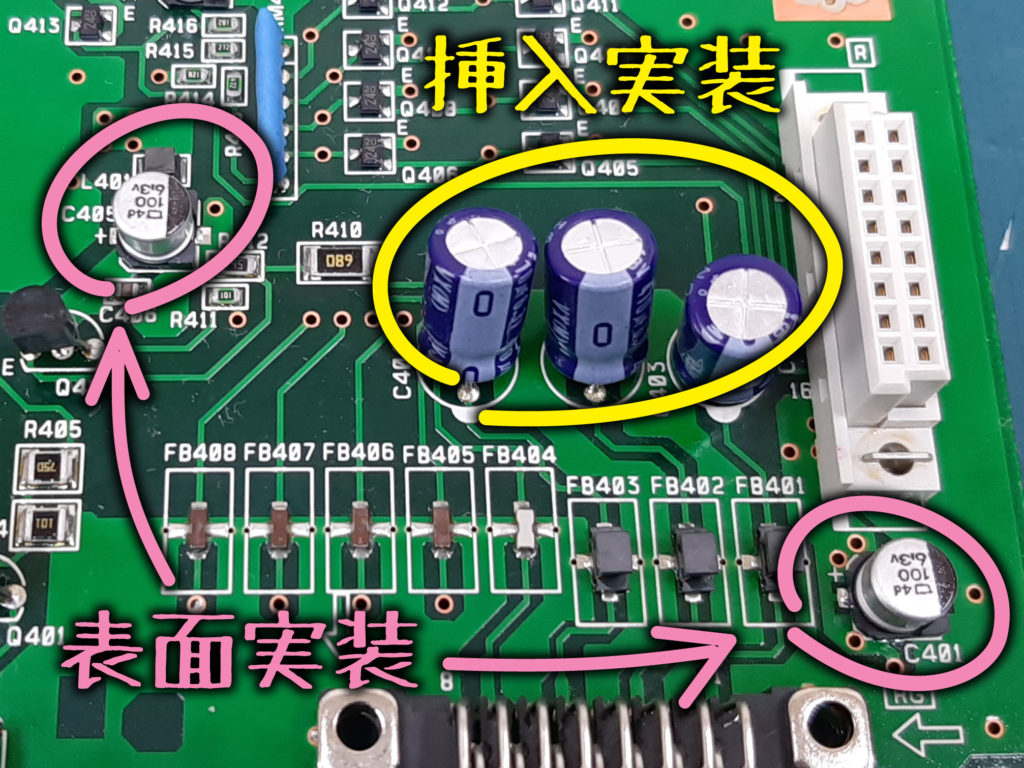

制御(底面)基板は、サイズもデカいし電解コンデンサーもべらぼうに多いけど、今回のRGB基板はたったの5個(+ラジアル型が3個)。初めての挑戦にはもってこいです。

いざ本番?

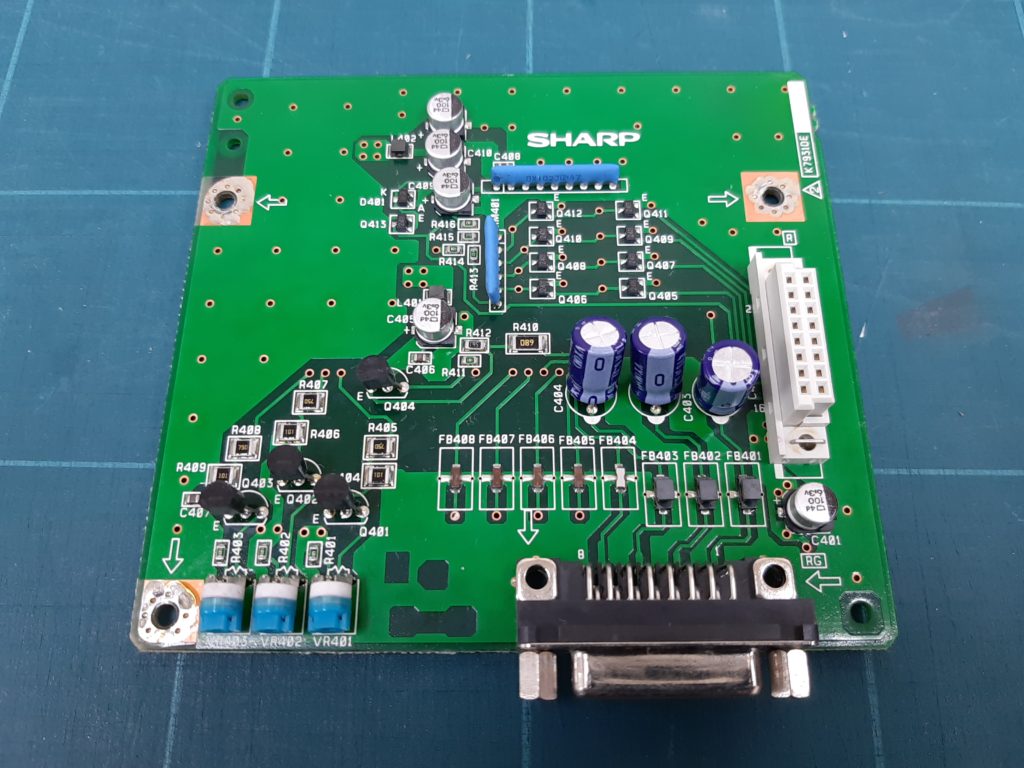

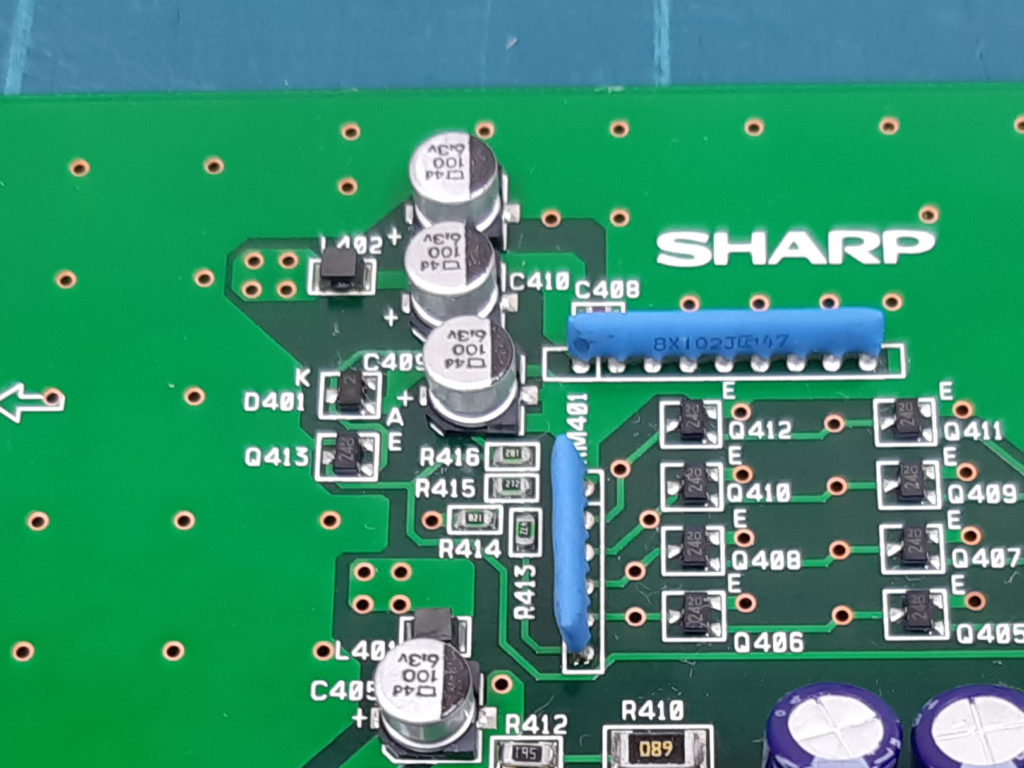

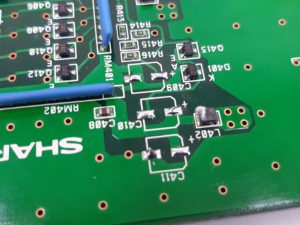

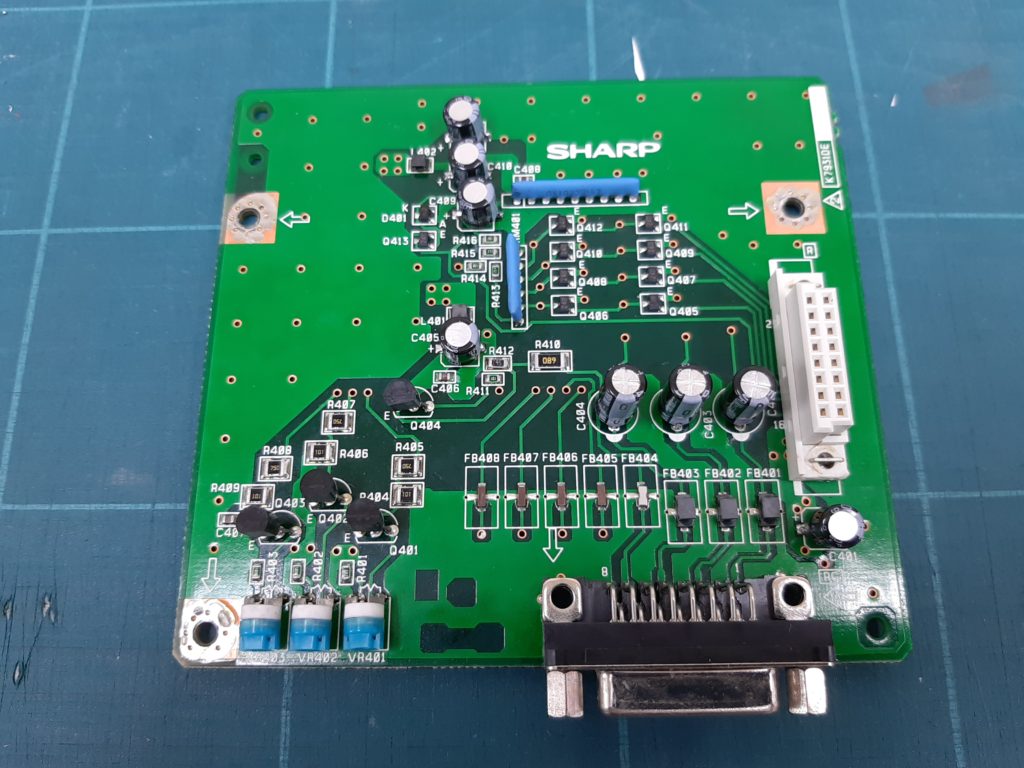

さ、こちらがRGB基板です。小さいですね~

この基板も例に漏れず、まあまあ電解液で汚れていました。写真は清掃後です。

さて、練習の時と同じようにヒートガンで炙ります♪

炙ります‥‥

‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥

炙ってます‥‥

‥‥‥‥‥‥

ビクともしねえっす。

基板は熱くなれど、はんだは融けず、土台のプラが柔らかくなってます。

ちょっと怖くなったので、取りあえず中止。ええ、びびってますとも。

むー‥なんでじゃろうか??

ドリームキャストとは、はんだの融点がちがうのかしら??それともパターンが線じゃなくて面になってるから熱が逃げて融点まで達しないとか??ワカラン‥‥

ヒートガンの温度温度は上げられますが、上げて良いものか自分一人では判断できません。

ネット情報頼りの素人の、水たまりより浅い限界に早くも到達です。

ここで一か八かは愚の骨頂。

大事なのは、ランドを剥がしたり基板を傷めない事であり、

それが何よりも優先されます。

なので、取りあえず作業を中止し、対策を練ることにしました。

取りあえず仕事に戻ります。

仕事しながら考える。

仕事中かよ!

とここでtwitterの相互フォローで、MZ-2500関係でも大変お世話になっているIssaUtさんから素敵な情報を頂きました♪

「岩崎さんはニッパーで外すスタイル」

「X68000Compact修理マニュアルで解説されています」とのこと。

岩崎浩文先生の「修理マニュアル」シリーズは、メガCDの修理の時にお世話になり、X68000シリーズも出されていたのを知っていた筈なのに、すっかり忘れておりました!

即購入です♪

残念ながらX68030の修理マニュアルはありませんが、世代的にはCompactが近く、表面実装の電解コンデンサーの交換方法等が細かく解説されています。

(※筐体の近いXVIはラジアルリードなので、表面実装については書かれていません)

というわけで!

ニッパーでガンガンいく事に決定です!(笑)

おい‥

岩崎先生がニッパーを推してるなら

ニッパー最強でしょうよ(強気)

今回はヒートガンの出番はナシということになりましたが、決して無駄ではありません。

成長には、思考を巡らせ、試し、失敗して悩むことが必要です。(自己弁護)

熱収縮チューブを炙る時など出番は多そうだし、今まで使っていたヒートガンはドライヤーのお化けみたいなサイズだったので、これはこれで気に入りました。

精進して、活躍させられるようになりたいです。

‥右往左往が、当ブログらしくなってきましたね♪

今度こそ本番!

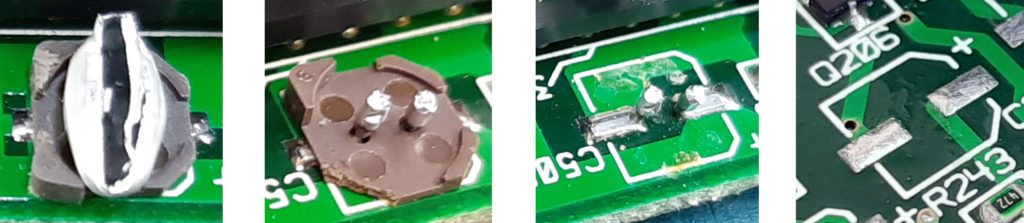

修理マニュアルに書いてある通りに、電解コンデンサーの頭を指でそっと押さえ、根本近くの窪みでパチンと切ります。ポイントは、切る時に引っ張る感じにならないように気を付ける事らしい。修理マニュアルにもそのような事が記されております。

‥‥受け売りですか

ぱちん(コンデンサーを切る音)‥‥‥。

ほじほじ(残った部分とプラの土台を除去)‥‥。

ハンダごてで、残った足を除去。

(↓左1枚目は、本当は足の並びに平行に切った方が、ランドに無理がかからない)

おーーー簡単だ!

ついでに拡張カード基板もやってしまおう!コンデンサー4個だけだし♪

ぱちん。ぱちん。ぱちん。ぱちん。ほじほじ‥ほじほじ‥

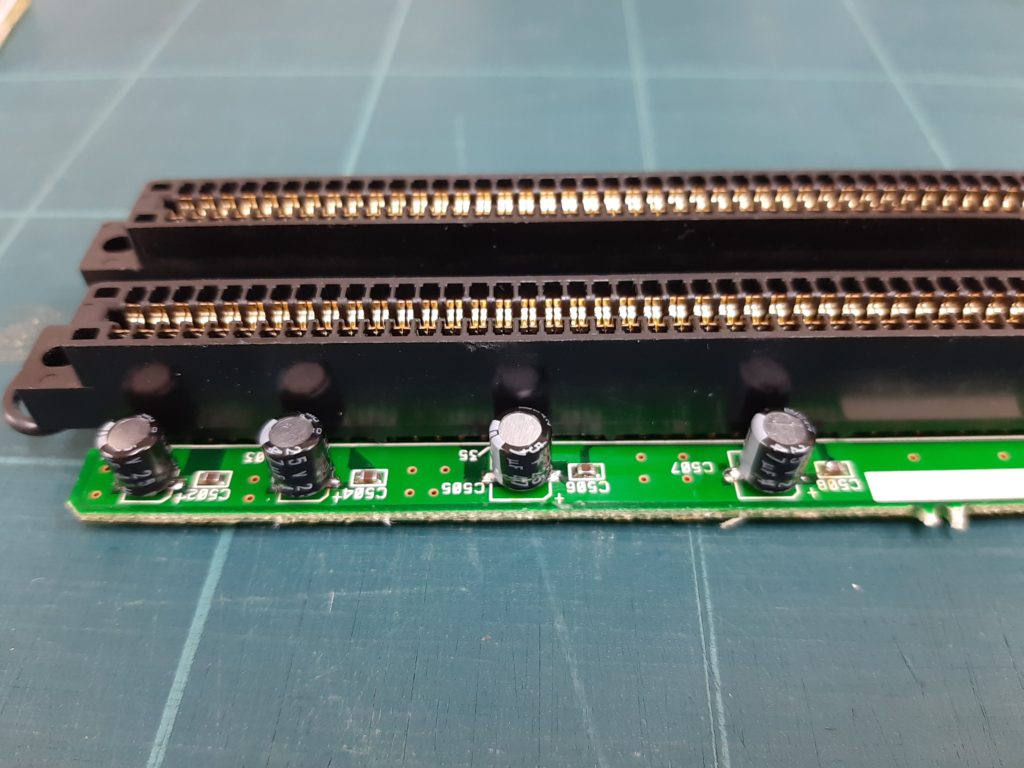

取り外し完了!続いて外した表面実装のアルミ電解コンデンサーを、ラジアル型のコンデンサーに置き換えます。足を開いて短く切って、はんだ付けしていきますヨ。

はい。

あっちゅーまですね。たったの12個ですし。

交換方法が分かってしまえば、こんなものなのでしょうね。

長々と作文を慣れ流してきましたが、できる人からすると、ほんと「はじめてのおつかい」レベルなんだろうなぁ(^^;

組み上げ&テスト

前回もそうですが、ひとつ何かやれば面倒でも組み上げてテストします。

その都度ミスのあった場所を特定したいのですよ。

素人が手間を惜しむととんでもない事が起こることを、僕ほど知る者はいないでしょうw

うむ。

今回も問題なしで、画面もちゃんと映っております。

ほっ。

さてさて、このシリーズもいよいよ佳境でしょうか。

メイン基板と制御(底面)基板を残すのみとなりましたが、

表面実装のコンデンサーの交換方法を会得した今、行く手を遮るものはありません。

最大の集中を持って、一心不乱に交換するだけです。

最大の集中を持って、一心不乱に交換するだけです。

交換すれば動く筈なのです。

素人が起こす「なんで?」さえ発動しなければ(不穏)

ではでは、ここまで読んでいただき

ありがとうございました。

また遊びに来ていただけると嬉しいです。

【続きです↓】

フラックスを落とすなら、無水エタノールよりこれです。

お気に入りが行方をくらましたので購入。新品の切れ味は気持ちがいい。