こんにちは、こんばんは、コケガエルです。

前回(1月後半)の更新から早4ヶ月超

過ぎゆく時の流れに身を委ねていたら、もう5月も後半ですって^^;

そして、前回記事で妻の脳卒中を報告しましたが、3月の末頃に再度入院。

あ、オツムは大丈夫です! 仕事中にコケて右ひじを脱臼&骨折したんスよ。

ほら!ヒドい手術跡でしょう?(※グロ注意)

入院してからこっち、息子の進学準備やら家事やらで、独りあっぷあっぷしてました。

4/22に退院しましたが、子供の他に面倒をみる対象がひとり増えたダケというね。はぁ…

元々膝やら指やら靭帯切れまくりの妻ですが、ポンコツに磨きをかけて堂々の凱旋です。

そんなドタバタとした生活の最中、最近やっとMIDI音源【CM-64】のメンテが済んだので、前回記事のROMの吸い出しの件も含めて、備忘録として綴ってみようかなと。

おっと!

メンテだけならば、分解方法やパーツリストついて詳しく書かれているブログが直ぐに見つかりますので、検索した後にすみやかに移動した方が吉です。

こちらいつも通り『素人がやってみた』を垂れ流すだけなので、無益どころか有害かもしれませんので、くれぐれもご注意を。

ROMの吸い出し方法に興味がある方と、お暇な人だけお付き合いください。

ではでは、ぬらーっと開始です。

ROMの取り外し

前回の記事を読んでない人には、何故にCM-64のROMを吸い出すのか意味不明ですね。

ラズパイを使ったMIDI音源エミュレータ【mt32-pi】の能力を、余すことなく楽しむ為に必要な儀式といったところでしょうか。

ざっくり言うと、mt32-piは【MT-32】or【CM-32L】のROMが無い事には、LA音源として機能しないのです。標準でGM音源風のSoundFontが使えるようになっていますが、それだけじゃ勿体ないし、mt32-piの名が泣きます。

CM-64の中にはCM-32LとCM-32Pの基板そのものが入ってます。

なので、CM-64でもオッケーなんよ♪

ゲームエミュとカートリッジの関係同様、エミュ自体に違法性はありませんが、ROMは必ず自前の物を吸い出さなくてはいけません。

ネットの海で拾ったり、

人からもらったROMを使うのは著作権法違反です。

まぁ誰がどんなROMを使おうと、個人の責任においてどうぞご勝手にって感じですが、

いい大人としては、品ある楽しみ方をしたいものですね。

ま、そんなグレーな話は置いておいて、サクサクっと進めましょう。

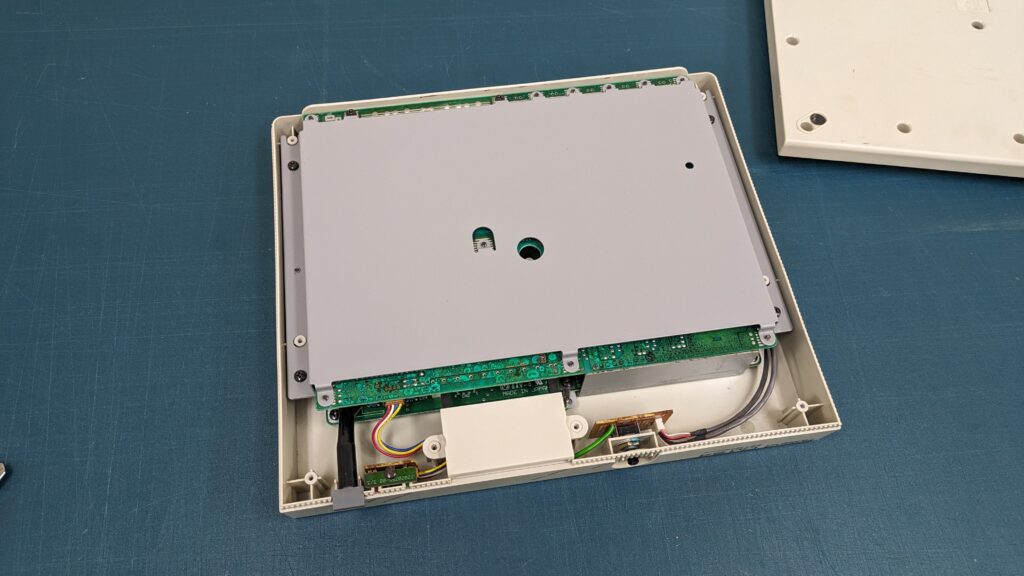

オープン!(ぱかっ♪)

……けっこう傷んでいますね。さすがは年代物…

基板とシールドに腐食が目立ちますが、電解液の影響でしょうか?

さらにオープン!(ぱかっ♪)

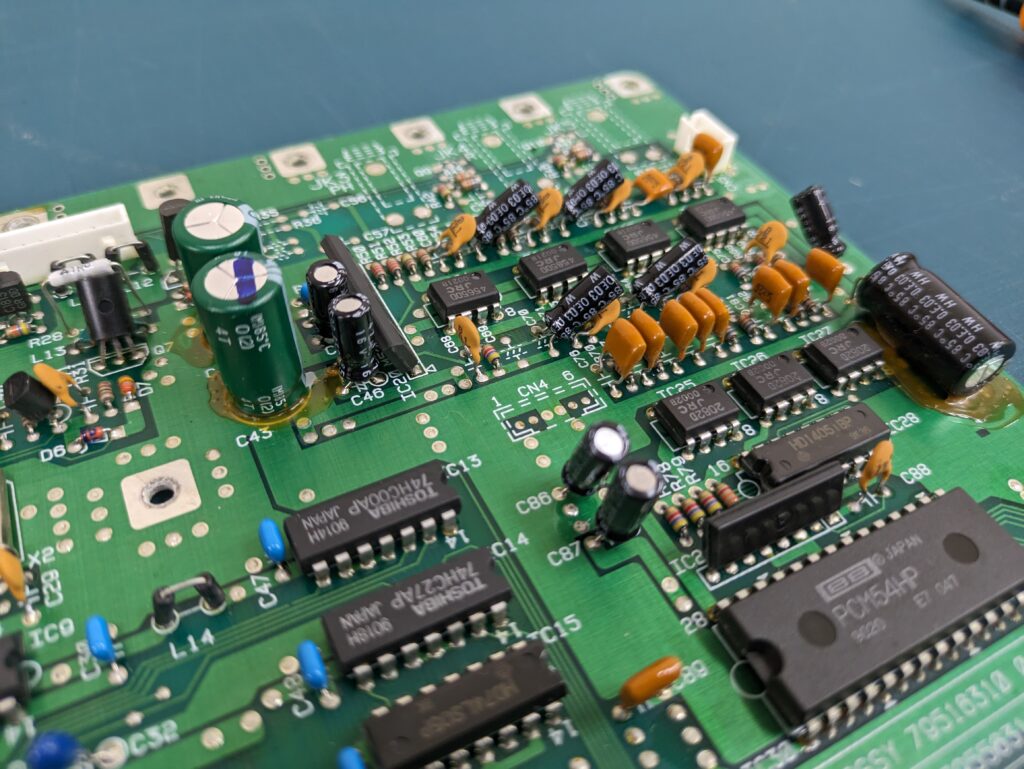

基板の部品面が露わになりました。

用事があるのは上の基板(CM-32L側)で、吸い出すROMは下記の3つ。

コントロールROMが1つ(64kB)

PCMのデータが入ったROMが2つ(512kB+512kB)

これら3つを基板から外していくのですが、自動はんだ吸い取り器があると便利なのでしょうね。さりとて僕はドの付く素人なので、そんな素敵アイテムは所有しておりません。

素人らしく、長年の相棒『スッポン(HAKKO 18G)』でどうにかしようと思っていたのですが、issaUtさんからサンハヤトの『シュッ太郎』を試させてもらう機会を得ました。感謝!

お借りした時は新品同様でしたが、今はこんな感じ。

ポンプの清掃もせずお見苦しい画像ですみません。

使ってみた感想は素敵の一言!素晴らしい使用感です♡

シュッ太郎=半田ごて+スッポンですから、無駄に長いスッポン経験が活きますなァ~

温度高め&強力ポンプで、軽快に作業が進みます。

広いGNDも楽勝!残っても吸い取り線でチョチョイノチョイやで。

ってなことで、取り外したROMがこちら。

さて、ROMライターで読んでみますよン

ROMの吸い出し

こちら、今回の吸い出しの為に購入したROMライター、Xgecuの『T48』です。

定番のTL866 Ⅱ Plusの後継機みたいな感じなのかな?よくわかっておりませんw

あまり使用例とか見かけませんが、同メーカーなので問題なく使えました。

使い方は簡単。

『Xgpro』を公式からダウンロードしてインストール→起動。

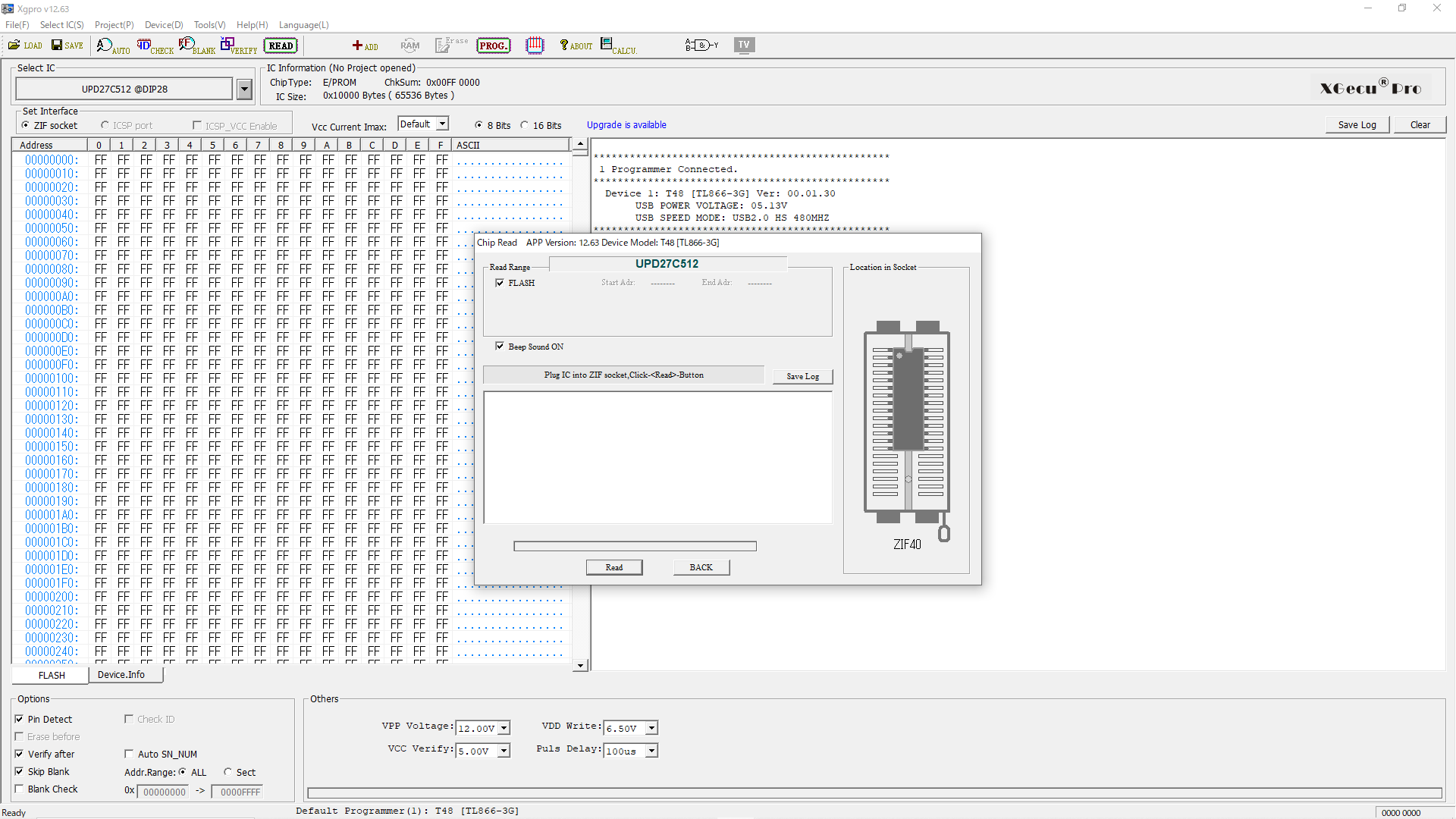

まずは『コントロールROM』(IC6)を読んでみます。

CM-64のコントロールROMは28ピンで、ICタイプは『UPD27C512@DIP28』。

ROMを画面の指示通りにROMライターにセット。

画面左下にある『Check ID』は外しておきましょう。

どのROMも#1ピンにBadpinエラーが出ますが、そのまま読んで大丈夫。

余談ですが、MT-32のコントロールROMは32ピンで、ピンの入れ替え(2-24)をしないと正常に読めないバージョンがあったり、ROMが2チップに分かれていて特殊な結合(1バイトずつ交互)を求められるケースがあったりと、少々ハードルが高いらしい。

余談ですが、MT-32のコントロールROMは32ピンで、ピンの入れ替え(2-24)をしないと正常に読めないバージョンがあったり、ROMが2チップに分かれていて特殊な結合(1バイトずつ交互)を求められるケースがあったりと、少々ハードルが高いらしい。

しかし、28ピンのCM-64のならば、ピンの入替や結合も不要でカンタン♪ 前もって準備していた変換ソケットの出番はありませんでした~。ぎゃふん。

HEXが先頭から0FFFまで【FF】で埋まってますが、心配ご無用。これで正常です。

コントロールROMは1個なので、これにて完了。

ファイル名は適当で良いのですが、分かりやすい名前が好ましいですね。

僕は「cm32l_control_102_rom.bin」にしました。

102は僕が吸い出したROMのバージョン(1.02)です。

ASCIIの中を探したら書いてあるので探してみてネ。

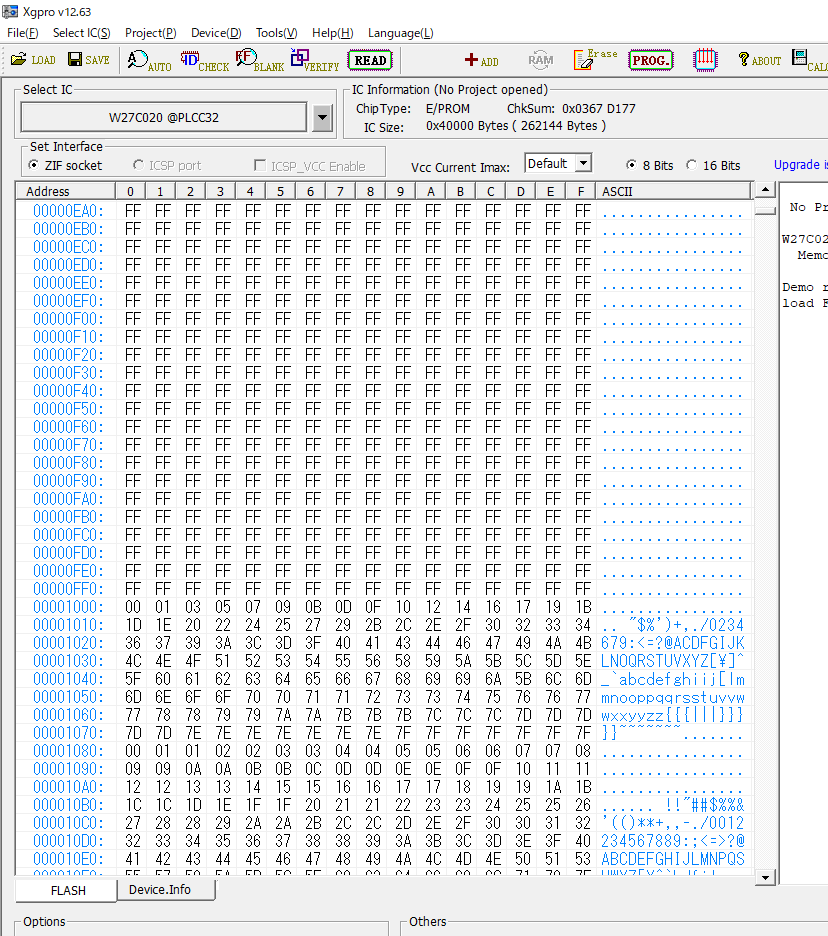

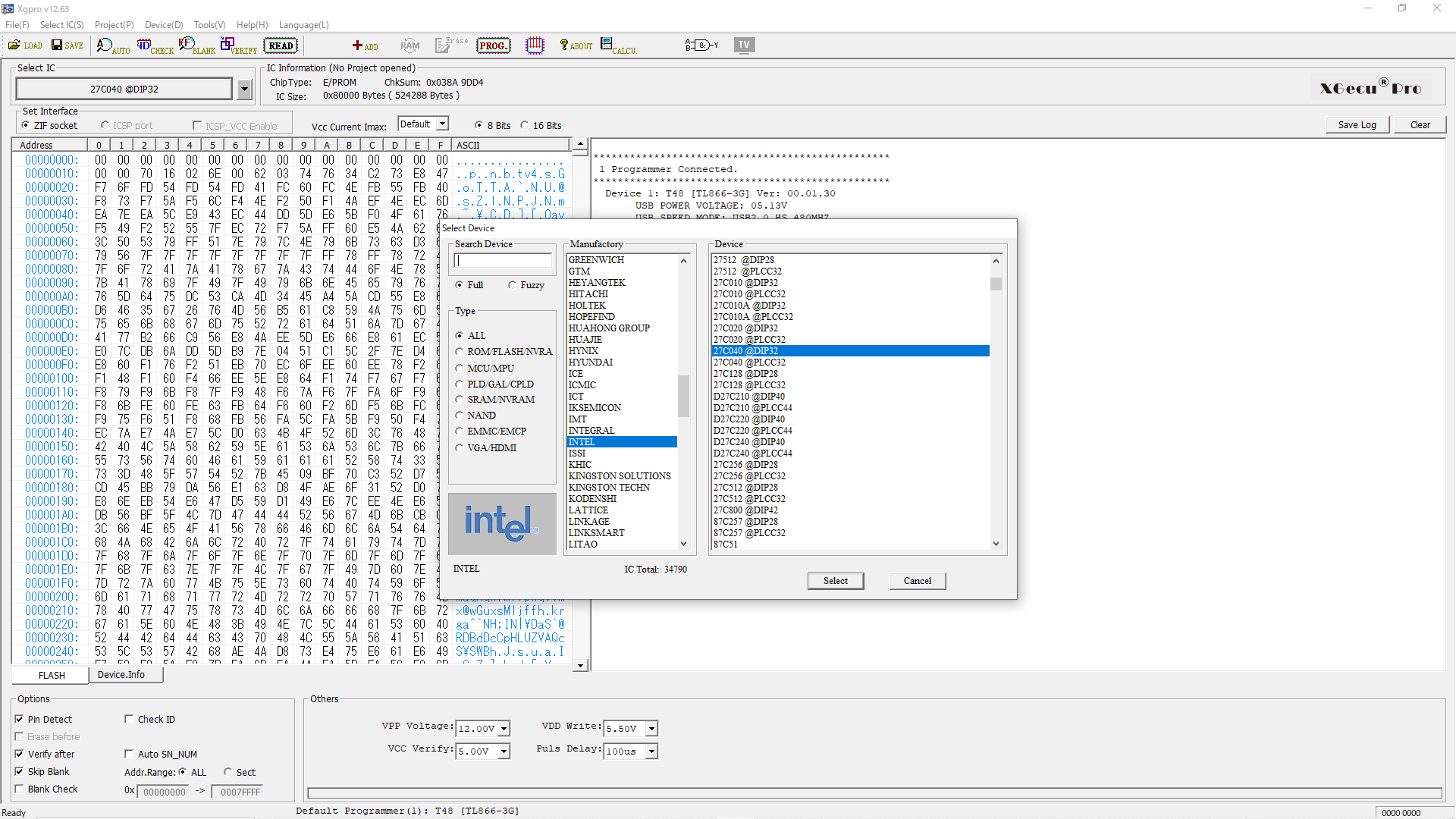

同じ要領で2個の『PCM ROM』(IC11)(IC12) を吸い出します

こちらは32ピンで、ICのタイプは『27C040@DIP32』。

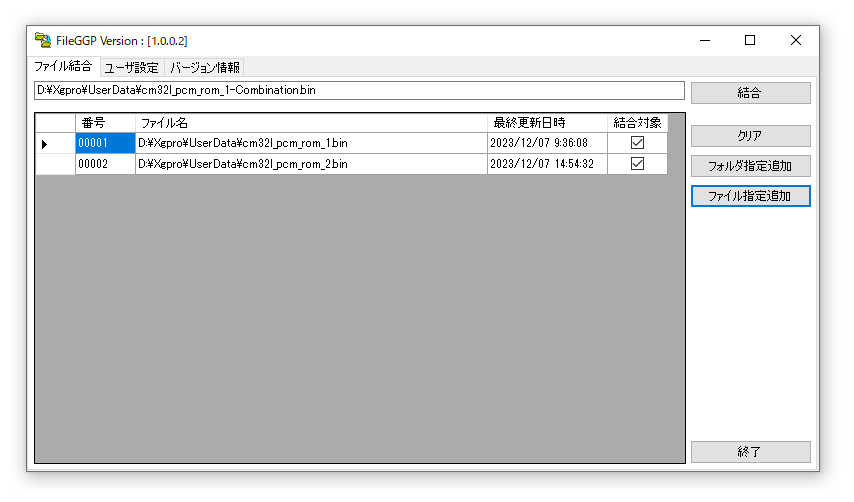

それぞれ吸い出したら適当な名前で保存し、『FileGGP』等のソフトで結合します。

順番は(IC11)(IC12) 。

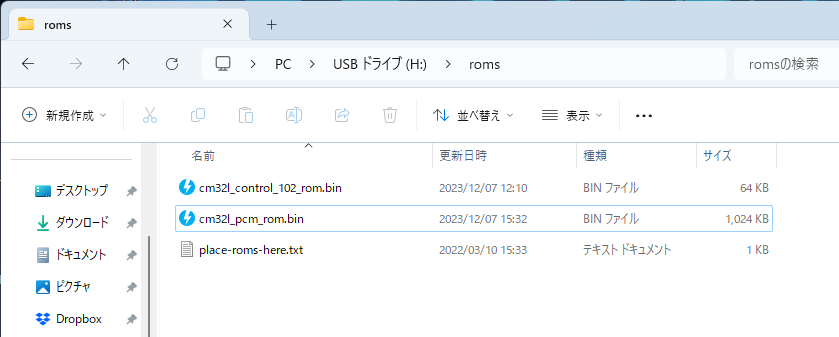

結合ボタンを押すと、結合元のファイル名に「-Combination」が追加された名前で勝手に保存されているので、解りやすい名前にリネームしましょう。(例:cm32l_pcm_rom.bin)

512kBが2つなので、1MB(1024kB)のファイルができていたら成功です。おそらくは。

さあ!これで必要なROMは揃いました。

エミュ側(mt32-pi)でファイルのハッシュ値を読んで音源/ver.を判断してくれるので、ファイル名は適当でOK。2つのファイルを、mt32-piの【roms】フォルダに入れたら準備完了♪

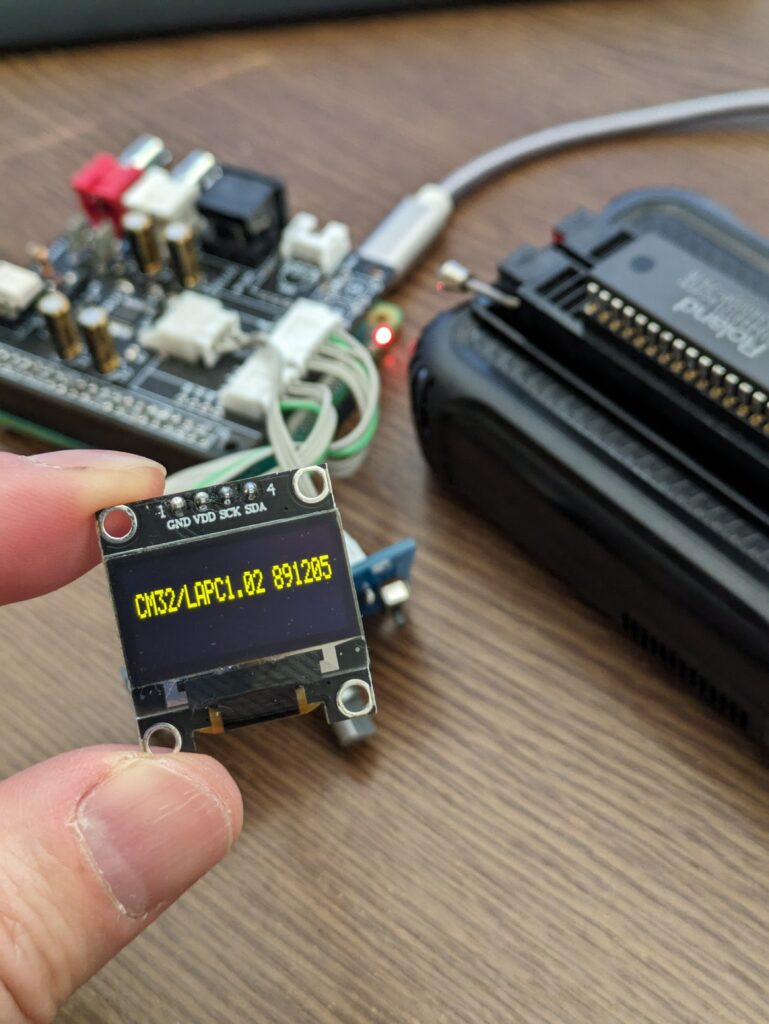

mt32-piを起動し、画面に音源名とver.が表示されたら成功です。ひゃっほい♪

むーーん…なんだか説明が駆け足というか雑だったかしら?

mt32-piの設定等に関してもほぼノータッチですが、その辺りは個人で調べていただけると嬉しいです。今回の趣旨とは脱線してしまいますしね。

不明な点があればコメントしてください。 出来る範囲で説明させていただきます。

それでは、無事に吸い出しと&起動確認ができたので、mt32-piについてはこれにて終了。

さて、お次はCM-64本体のメンテパートに移ります。

メンテナンス開始

古い電子機器においてメンテナンスが何を指すかと言えば、ざっくり電解コンデンサーの交換ではないでしょうか。通電させなくてもゆっくり、そして確実に経年劣化しますからね☆

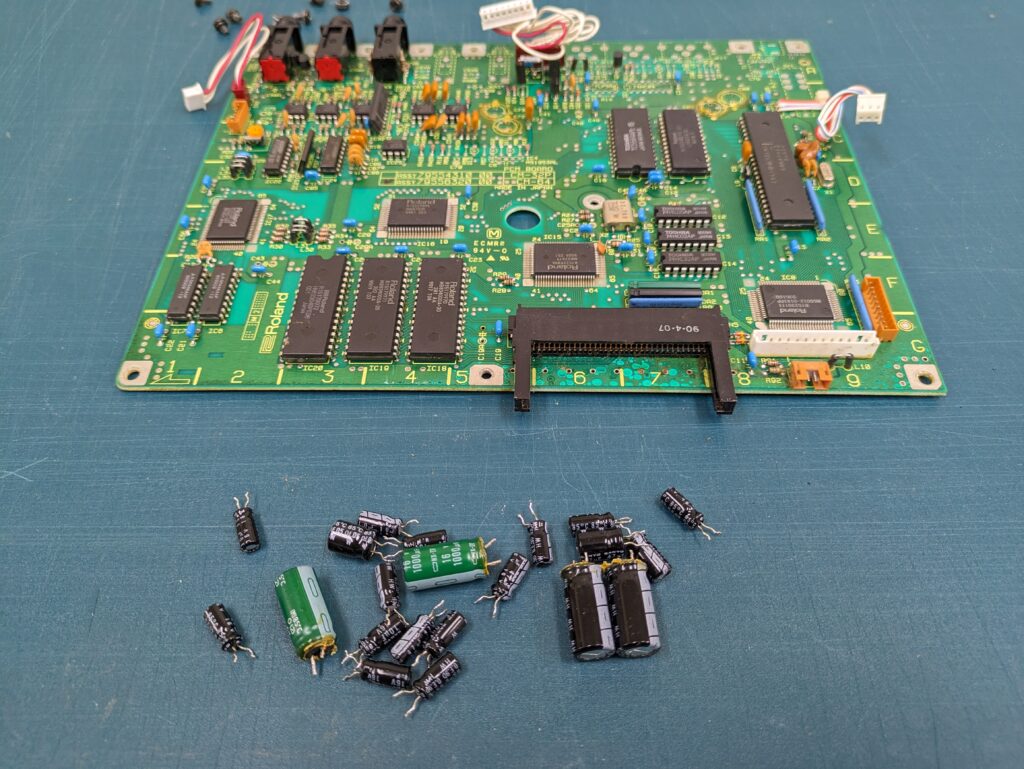

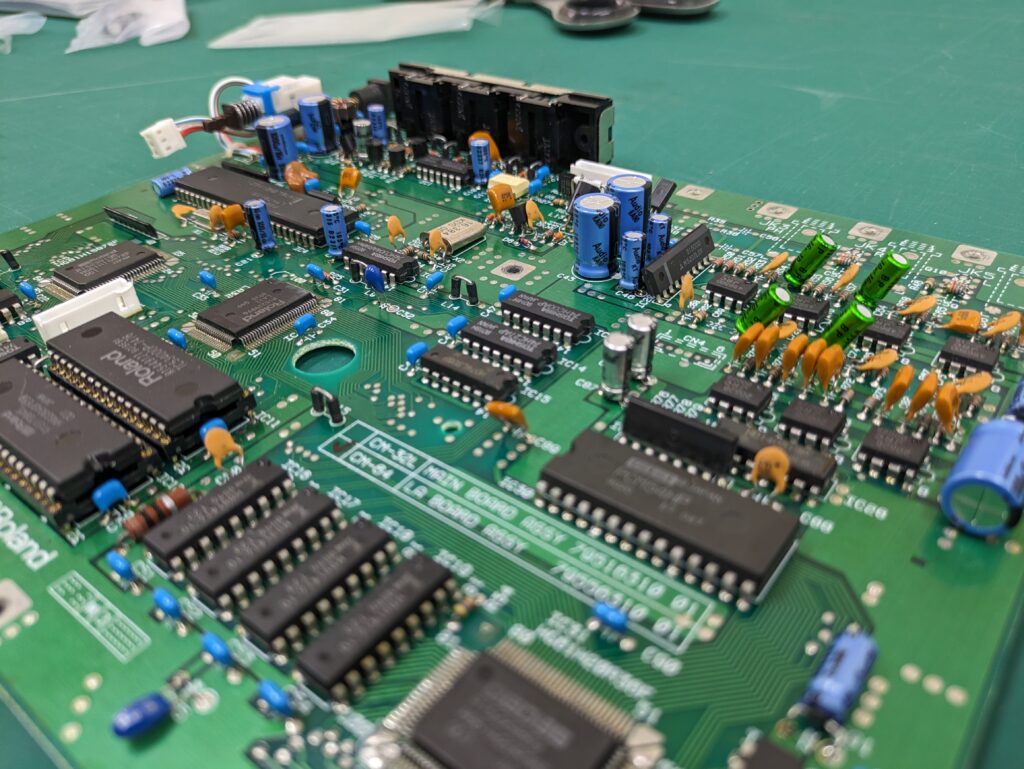

冒頭でもちょっと書きましたが、CM-64はMIDI音源である『CM-32L』と『CM-32P』のそれぞれの基板がそのまま詰め込まれた音源で、内部でも単純にMIDIと音声がそれぞれOUT-INで接続されているという単純さです。

2台分なので、電解コンデンサーはちょっと多めの42個(21個×2台分)

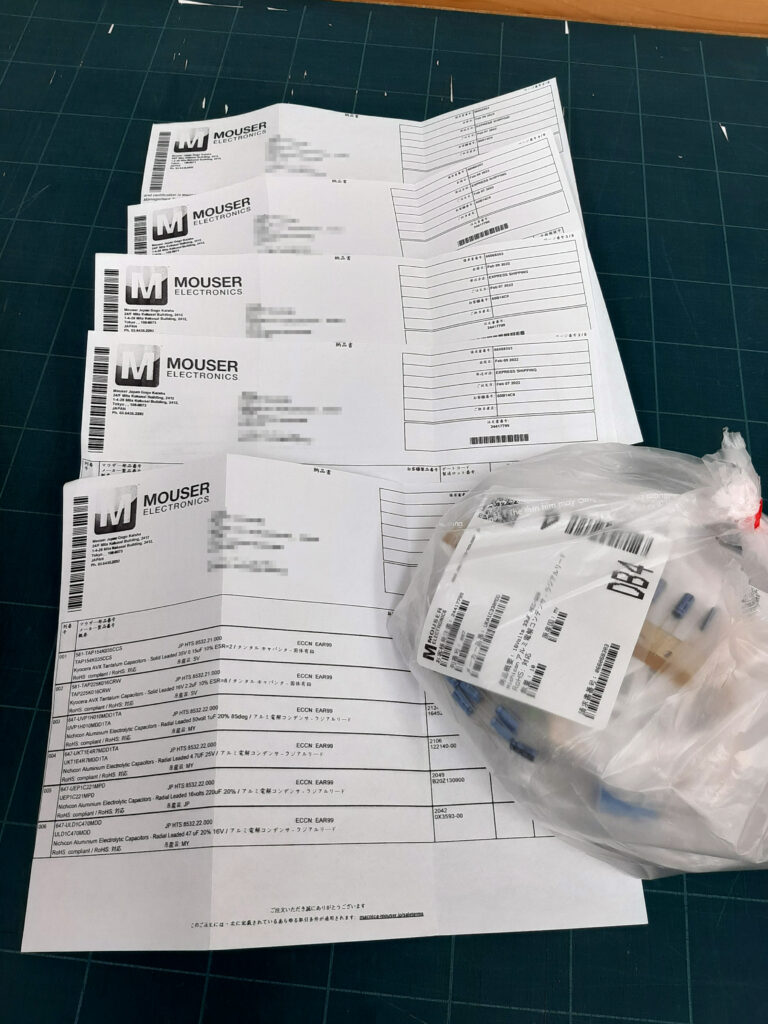

こんなこともあろうかと、約2年前に購入してあったんですよね~~

それって2年間放置していただけですよね?

MZ-2500のメンテの時に、音源3台分のコンデンサーを

一緒にポチっておりました。……腐ってないよね?

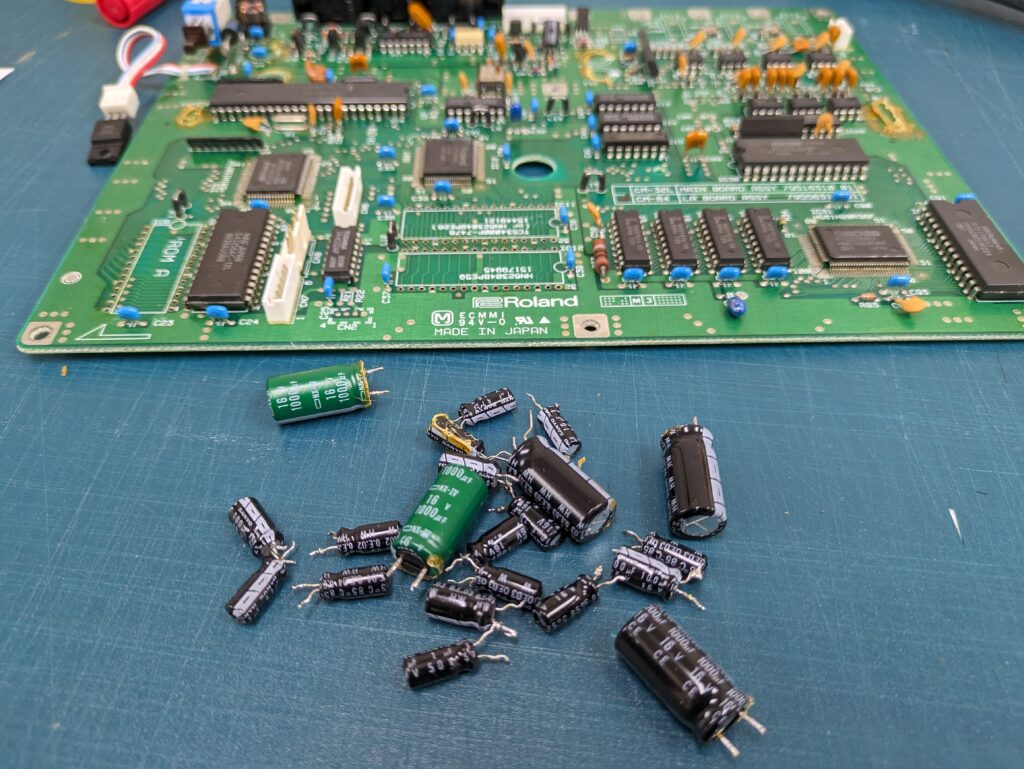

さあ!バンバン外していきますよン♪(写真上32L、下32P)

文字で「42個」書くと多そうですが、実際はこれっぽっちです^^;

文字で「42個」書くと多そうですが、実際はこれっぽっちです^^;

続いて、腐食していたCM-32P基板の清掃と、錆びたシールドの塗装をします。

基板はIPA(イソプロピルアルコール)を使用し、歯ブラシでゴシゴシ。

からの天日干し。

シールドは、カップワイヤーブラシで錆と塗装を落とし、錆止め塗料で再塗装。

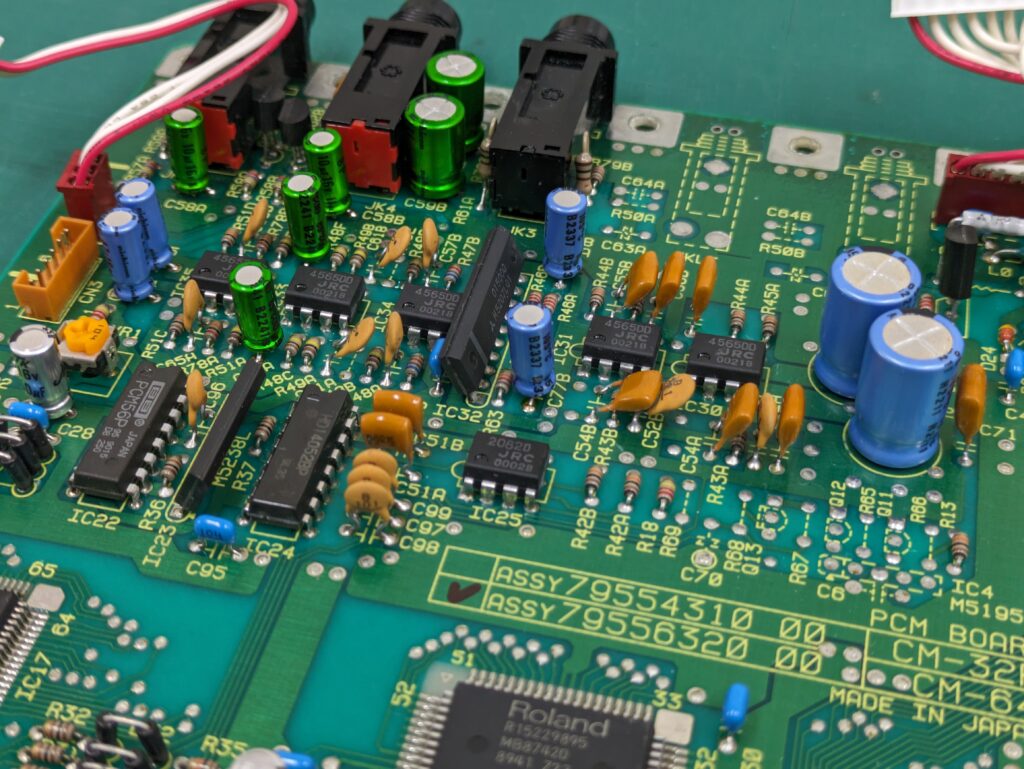

新しい電解コンデンサーを、両基板にはんだ付けします。

外すのに比べたら超簡単。ゆっくりやっても1時間は掛からないでしょう。

こちら完成したCM-32L基板です↓

CM-32P基板の写真は撮り忘れました

てへぺろ

さて、元通りに組み上げて完成です♪

内部は若返ったし、外装も綺麗に拭き上げました。

レトロブライトは不要でしょう。黄ばんでいないのは保管が良かったのでしょうね~

プラスチックの変色は、日焼けよりも段ボール等から出る

化学物質で起こるんですって(フェノール系黄変)

直射日光に当てすぎも変色するので要注意

さて、ちゃんとメンテできているか音を出してみましょう♪

トラブル発生

X68030に接続し、テスト開始ぃ♪

(悪魔城ドラキュラを起動)

・・・・・ん?

あれ?R側が鳴らない・・・

端子をグリグリするも鳴らない・・・???

やっべ!これやっべ!!

どどどどどどうしよう・・・

CZ611Cさんに怒られろ

再びケースを開け、自身の手による怪しさ満点のハンダ付けや、コンデンサーの極性等をチェックするも問題なさげ。うへぇ

あからさまな失敗を発見できたのならホッとできたのですけどね~

こうなってしまうと長期戦の予感がビシバシ…いや、回復不能もありそう。

あ~…大事な預かり物が…orz

ここで一つ、必死に気付かぬふりをしていた事実が頭をもたげます。

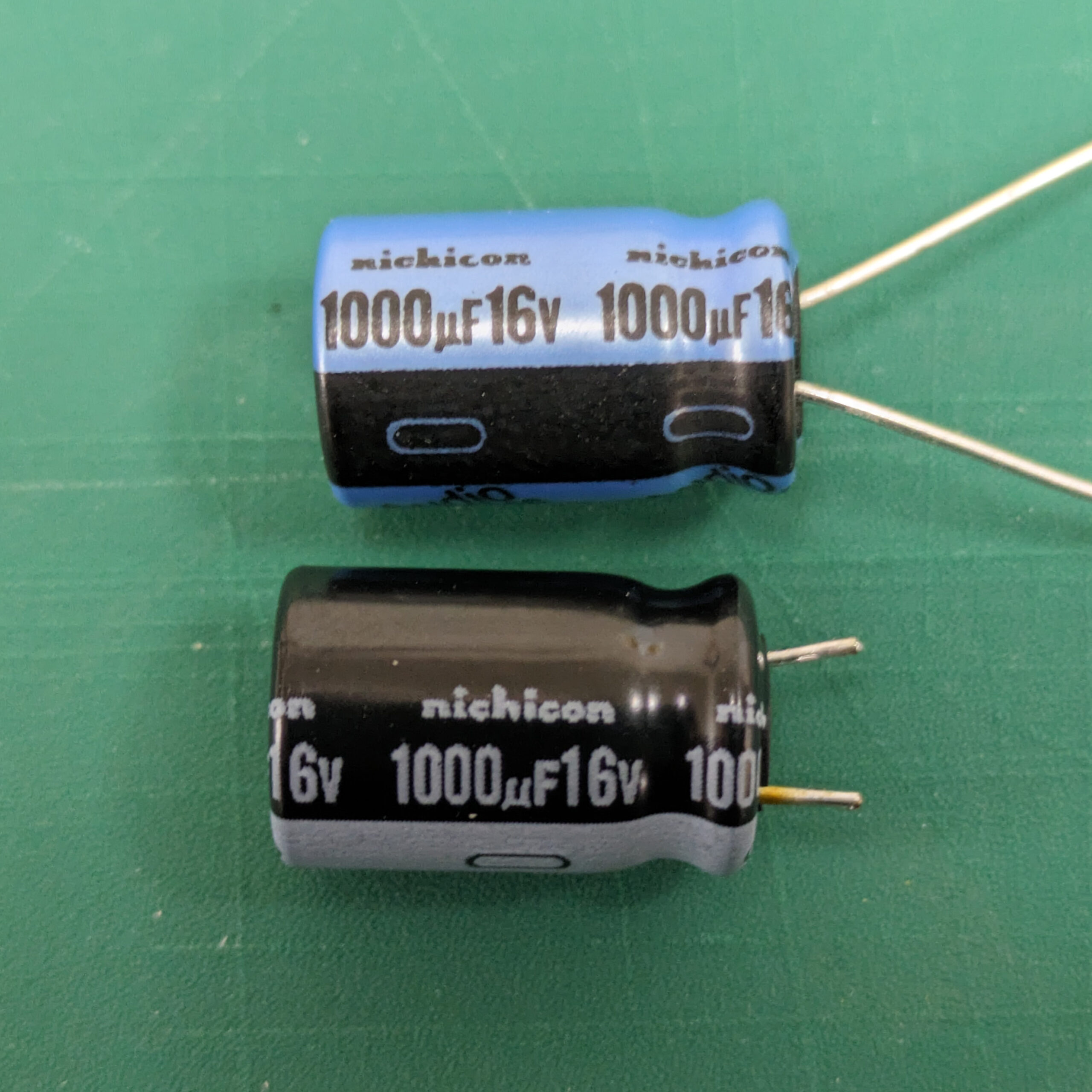

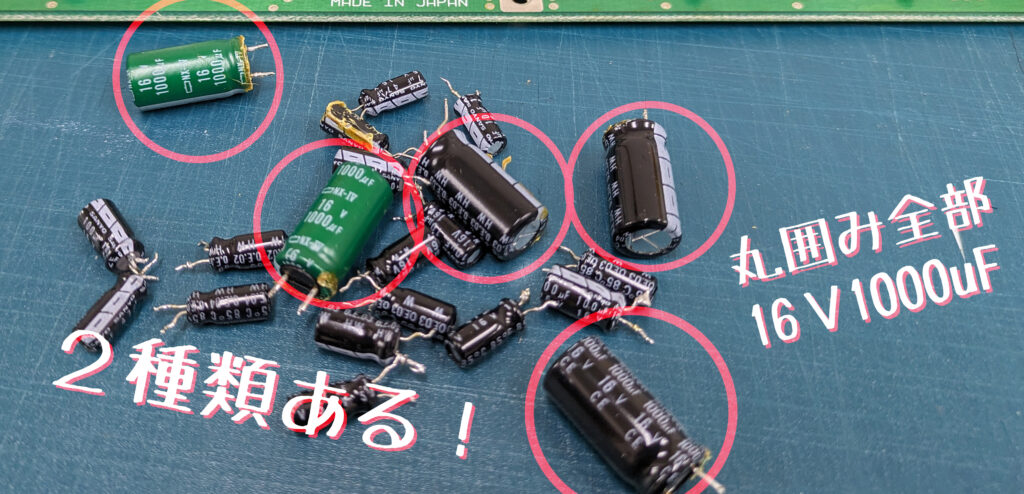

それがこちら、基板から外した2種類の【16V1000uF】です。

なぜ同じ耐圧・容量の物がわざわざ2種類あるのかしら??

そう、コンデンサーのリストアップをしていた時点で、どうして16V1000uFが2種類あるのか、めちゃんこ不思議でした。

その後、CM-64のコンデンサー交換について詳しく解説されているHPで、「オペアンプの電源平滑用コンデンサーにつき注意」とあったり、X上でパーツリストを貼ってくれている方は、4つの16V1000uFの横に「ESR」と付け加えておりました。

ESRとはなんぞや???

ネット上でMIDI音源のコンデンサーの交換をされている方の多くが、オーディオグレードのコンデンサーを使用されている事には気付いていましたが、そんなに深く受け止めていなかったんですよね~~。なにせ素人なので。

正直、「オーディオ機器だからってオーディオ用のコンデンサー使うのって意味あるの?」って思っていたくらいです。しかし、調べるとオーディオ用はインピーダンスやノイズを下げるために色々な工夫がされているんだそうで、そして抵抗特性(等価直列抵抗?)の事をESRと言うのだとか。

バカなのでよくわかりませんw

そのESRやESLの値が高いと、電圧の低下や発熱、リンキングといかいう悪影響が出るんですって。オーディオ用や質の高いコンデンサーは低ESRなんだそうな。

・・・・・・・つまり?

ヨクワカランけど、たぶんソレじゃん?

汎用のコンデンサーじゃダメなんじゃん!?

ということで、オペアンプ用にオーディオグレードのコンデンサーを4個ポチりました。

ニチコンだとKTシリーズで十分っぽいのですが、更に上のKAってやつをね(念には念)

数日後に届き、32L部(C42,C43)と、32P部(C73,C72)を共に植え替え。

そしてドキドキの再生テスト!!

・

・

・

ばっちり!OK~~~♪\(^o^)/

ほえーーーー…

オーディオグレードってちゃんと意味があるんですね(馬鹿)

意味がなければ販売されていないし

必要とされなければとっくに廃番になってるよね。

ついでに、多くの解説サイトに倣って、全部のコンデンサーをオーディオ用に総とっかえw

うひゃ~きらきら~~✨

うひゃ~きらきら~~✨

そして、勿論バッチリ正常に鳴りました。

これにて無事にメンテ完了です。本当に良かった(^^

全部をオーディオ用にして正解なのかは、僕ごときには正直わかりません。

低ESRを無視し、汎用コンデンサーではNGだった理由もフンワリとしか理解できません。

分からないながら「自分に知識や能力がないのなら、素直に識者のやり方に倣おう!」

そう強く心に誓いました。

方法を紹介してくれているサイト通りにやれば無問題!

当記事は「素人が適当かますと失敗する」という良い(悪い)見本です。

まとめ

はーヤレヤレ。

ヒヤッとする部分もありましたが、何とか壊さずに吸い出しとメンテが完了しました。

これで、もう10年くらいは戦えるかな?

今回、CM-64についてあれこれ書きましたが、どれほどの需要があるのかw

もしMT-32を使って吸出しされるなら、こちらの書籍『ミュージPi ラズベリーパイMIDI音源化計画』を購入されることを強くおススメします。

僕も購入しましたが、大変参考になる内容でした。

というか、この本がなければCM-64の吸い出しも100%無理でした^^;

あ、そうそう!ZUIKIさんから、正式にX68000ZのMIDI対応がアナウンスされましたね。

これからMIDI音源とmt32-piの需要が、更に増してゆく気がしております。

令和にこんな流れが発生するんだから面白いですよね~~

ではでは、いつものように無駄に長い作文になってしまいましたが、

ではでは、いつものように無駄に長い作文になってしまいましたが、

今回のズッコケ大作戦は、これにて終了です。

ここまで読んでくださって、ありがとうございました。

また遊びに来て下さると嬉しいです^^

あ、最後にちらっとmt32-pi用の縦型ケースの最新バージョンのご紹介を。

・SDカードの抜き差しが容易になってます。

・メッセージランプが付きました

・ミュートボタンが付きました

現状は黒バージョンしか作れない状態ですが、欲しい人いますかね?

販売方法も価格も時期も全て未定ですが、ゆっくり準備を進めております。

本当はグレー(EAKバージョン)を作りたい&推したいのですが、作るの難しいしい上にフィラメント代高い&シルクスクリーンは2色と、手間とコストがかかりすぎるため、現状では量産はしない出来ないという状況です。

なんとかならんの?

がんばれよ

先の事はわかりませんが、とりあえず頑張ってます。

個人的にはグレーが好きなので

issaUtさんの『mt32-pi CS』ありきなので、ぜひBOOTHのショップを覗いてみてネ。

僕の縦型ケースは、着せ替えキットってスタンスになりますので。

フロントの傾斜がMT-32風でかっこいいです!

着せ替え要らないよね

・・・・・それではまた次回