こんにちは、こんばんは、コケガエルです。

お久しぶりです。

前回の記事ではまだ夏だった気がするのですが、今はもうすっかり冬一歩手前。ふっしぎー

毎朝5時前には起きていますが、もう(まだ?)外は真っ暗で、気温は一桁前半。

ワンコの散歩中に空が白んでくるのですが、空を見上げると沢山の渡り鳥。

越冬の為に遠くシベリアからやってくるんですよね?生きるって大変だ。

さて今回は(も?)、不人気ジャンルの3Dプリンター!

直近2回のページビュー数は、ぶっちぎりで過去最低クラスです。

けどいいの。僕を含めて誰も困らないし、迷惑もかけていません。

好きな事を好きなタイミングで書き散らかすのサ♪

好きなタイミングは良いけど、

今回はいつもに増して間隔が開いたねー

うん。ブログ開設以来最大。

ここしばらく、みっちり3Dプリンターいじってたのよw

数少ない読者様を放置した挙句に

また3Dプリンター!?

まぁそう言わないで!

今回はみんな大好きX68000絡みだから

ダラダラと駄作文を垂れ流すと簡単に飛ばされるので、先ずは完成写真をお見せしますね。

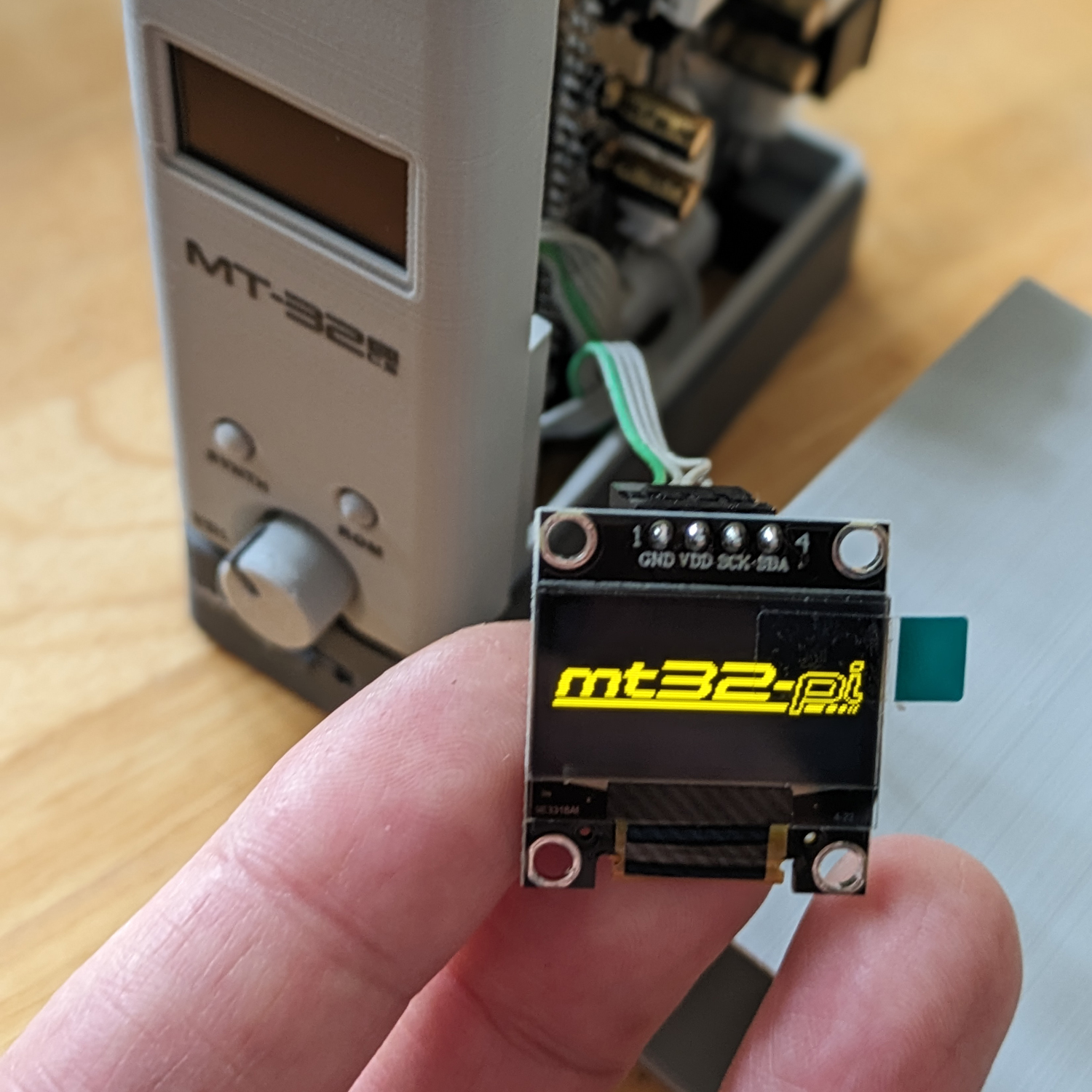

ほら!かわいいっしょ? さて、これはなんでしょーか!

って、記事タイトルでバレバレですね。

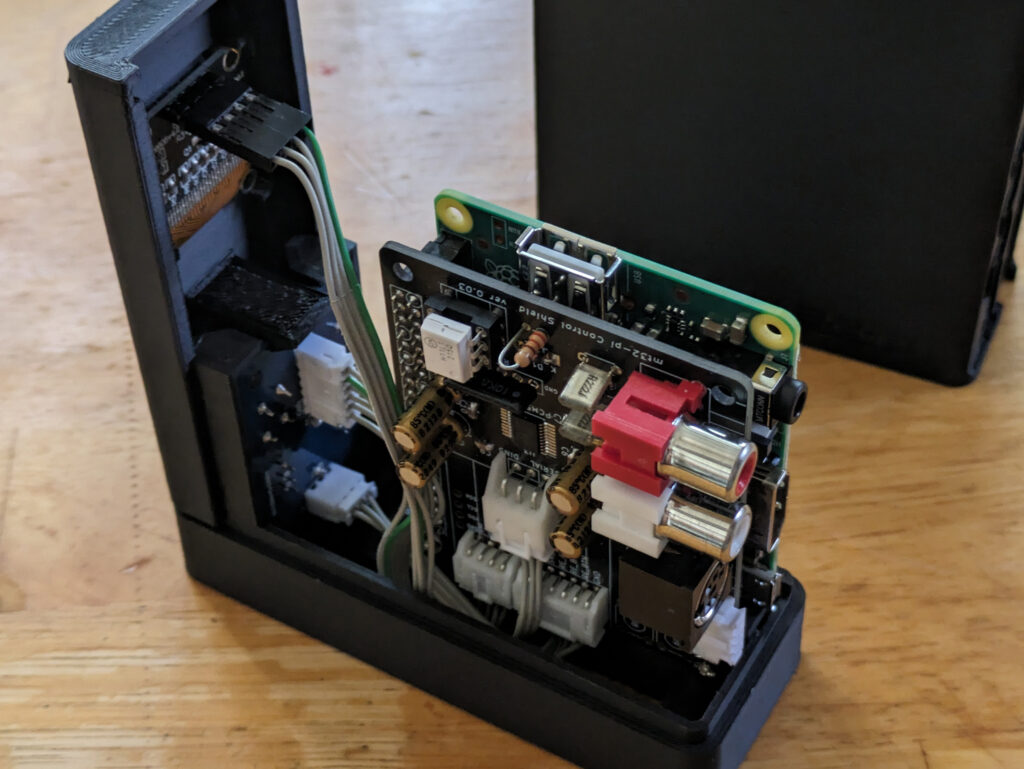

はい、今回は『mt32-pi』と、そのケース制作の様子をご紹介します。

興味のある奴ァ乗っていきな!振り落とされるなよ?

サーーー(ひと気が消える音)

MIDI音源エミュレータ『mt32-pi』

『mt32-pi』とは何か。

シングルボードコンピュータのRaspberr Pi(以下:ラズパイ)を、

ベアメタルで動作するMIDI音源にしてしまえっ♪

というプロダクトです。

サウンドフォントという仕組みで、GM・Roland GS・YAMAHA XGまで鳴らせちゃいます!

詳しくはこちら↓

著作権違反に抵触しないの?って思いますよね。

大丈夫。標準でフリーのGM・GS風味のROMが用意されていて、すぐ鳴らせます。

それはMT-32でも何でもないじゃん?って思いますよね。

大丈夫。実機持ちの人はROMを吸い出してmt32-piに入れましょう♪

MT-32実機とほぼ同じサウンドを楽しめます。

実機と同じROMなんだから同じ音なんだろうけど、

そんな事をしても大丈夫なの?

レトロゲーム機のカートリッジと同じで、自分で所有している物から吸い出す分には法的にも問題なし。

良い子は、ROMを他人からもらったり、ネットの海で拾っちゃダメだぞ?

ROMを吸い出すとかハードル高くね?

そもそも実機があれば、必要無いんじゃ??

代替機があると安心なのよ♪いつ逝っても不思議じゃないからねw

てか、実機にはSoundFontなんて機能ないから、実機より優秀まである。

あと、素でUART(シリアル)に対応しているのも◎

そして要注意ポイントですが、ラズパイだけでは動きませんからね!

例えば、X68000やPC9801とMIDI接続するには、ラズパイにMIDI端子を接続しなくてはなりませんから、半田ごてを使った電子工作が必要となります。

抵抗やコンデンサ、フォトカプラ等々を揃えなくてはなりません。

ラズパイのオーディオポートは酷くノイジーなので、DAC(D/Aコンバーター)は載せたいトコロ。液晶画面もあると尚ステキ。

それが無理なら完成品を購入するという手もあります。

海外だと、HATと呼ばれる類の商品が、様々販売されている模様。

『mt32-pi MIDI HAT』で検索すると色々出てきます。

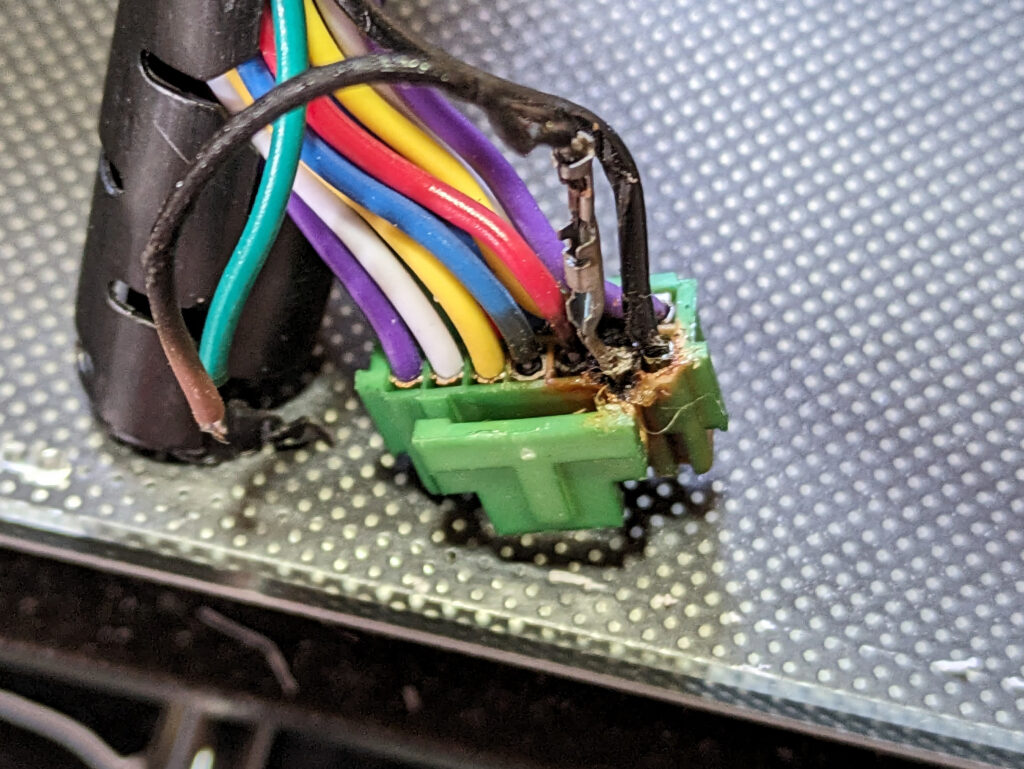

但し、半田ブリッジしている粗悪な物もあるので、注意が必要らしい。

動作確認済みの物が購入できると安心なんですけど、まぁ無いよね。

電子工作できる人は、ぜひ検索してみてください。

ブログなどでまとめている人がいるので、動作させるだけならそう難しくはなさそうです。

mt32-pi用シールド『mt32-pi CS』

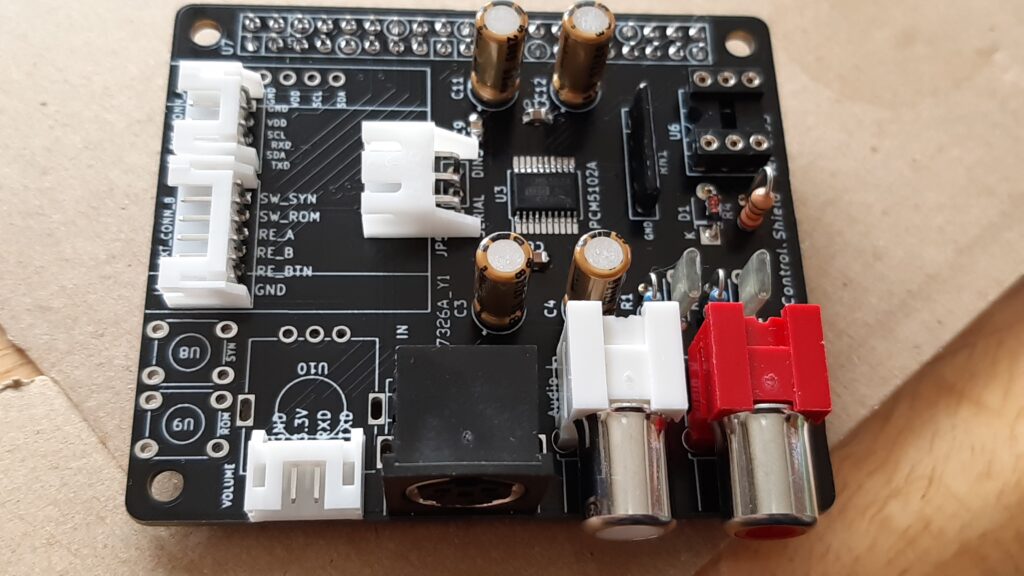

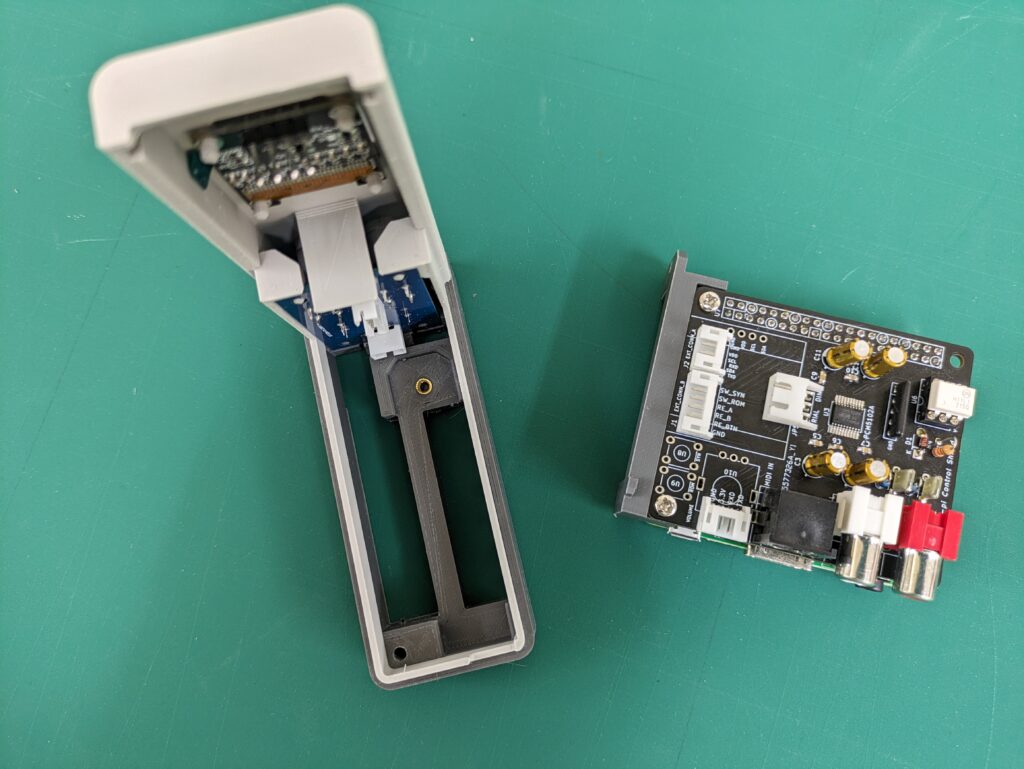

そして『mt32-pi CS』とは何か!

おしりに付いてる「CS」はコントロール シールドの略で、issaUtさんが設計なされたmt32-pi専用オリジナル基板です。(以下:32piCS)

シールドは、ラズパイやArduinoで言うところの『拡張基板』のことです。

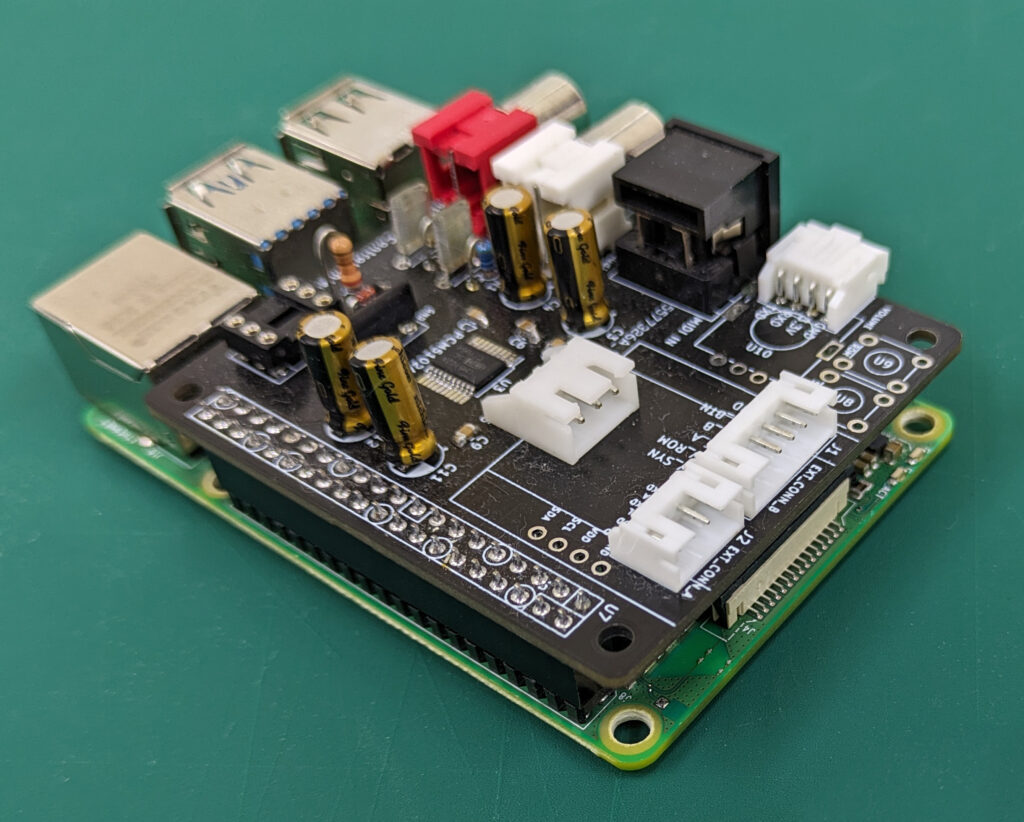

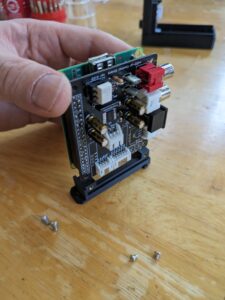

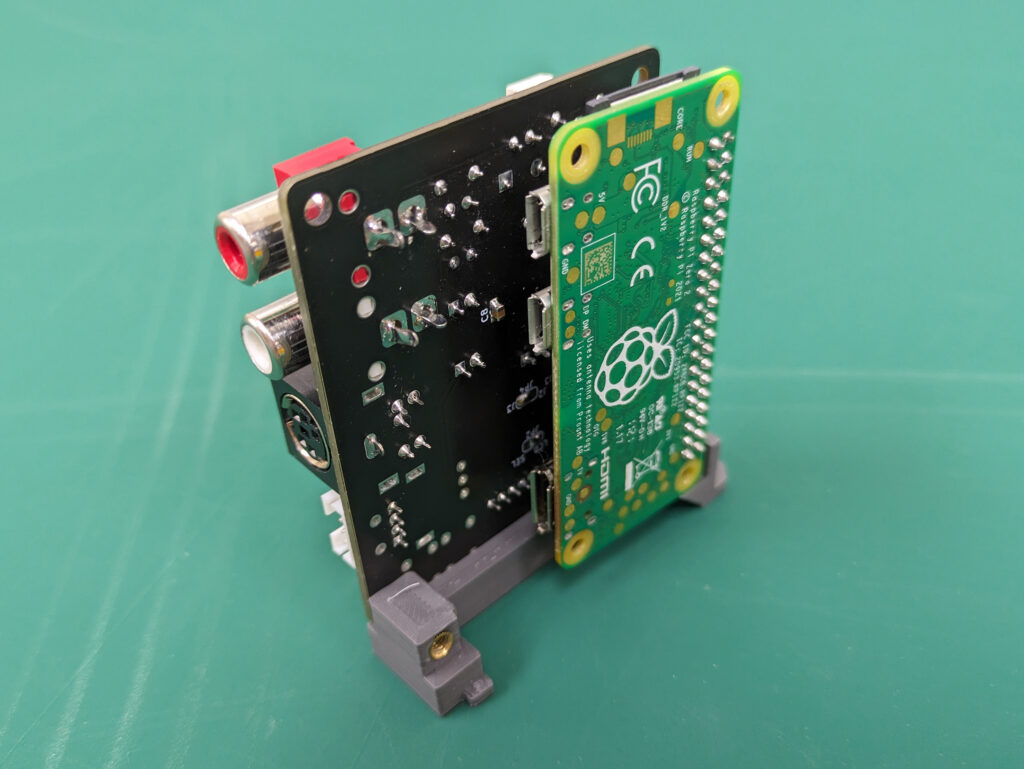

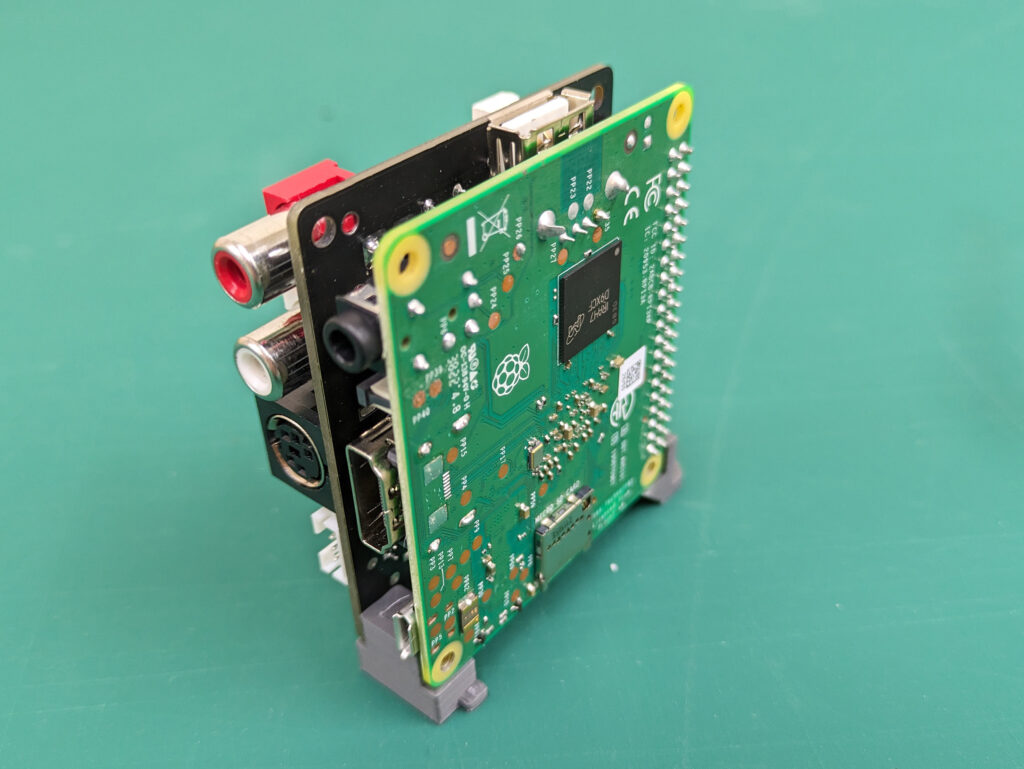

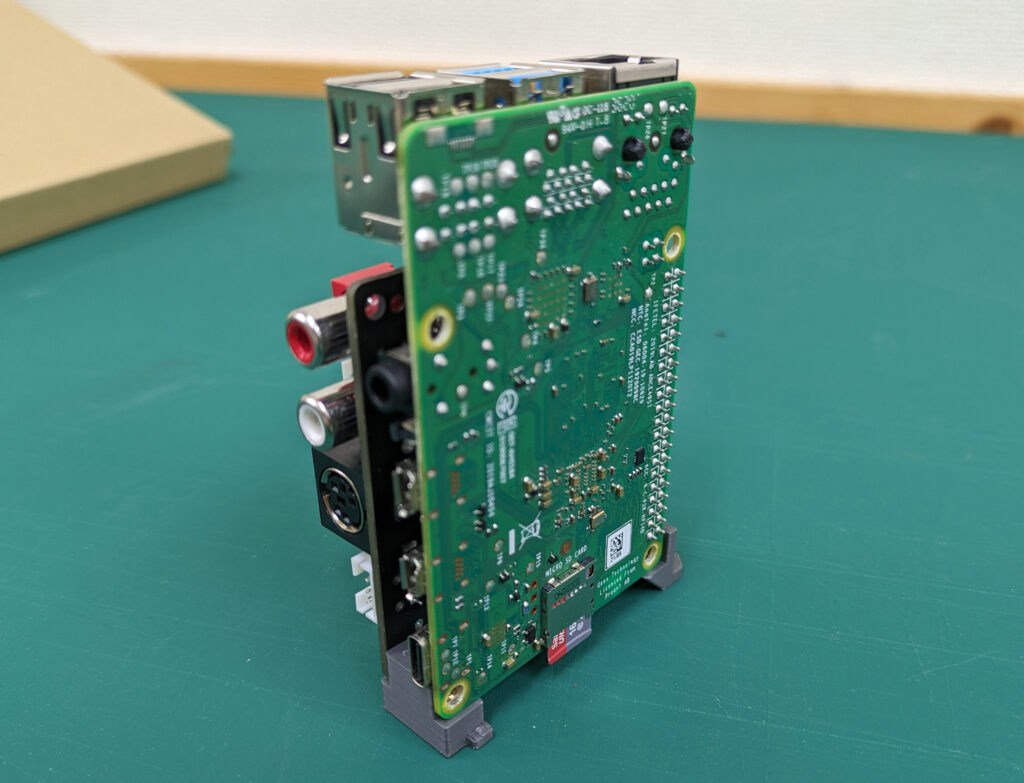

GPIO(General-purpose input/output)コネクタで合体させます↓(写真はラズパイ4B+)

ユニバーサル基板でもモチロン素敵なのですが、

基板を起こせるのは更に素敵でスマートですよね~憧れます♡

ノイズ感皆無で、経年劣化でヘタった実機よりシャープな音が楽しめますヨ♪

ただし!惜しむらくは一般頒布されていないことだけ!残念っっ!!

読者様が購入できない物を紹介しちゃうの?

だって、素敵すぎて紹介せずにいられないんだもの~

32piCSが凄いのは、X68000ZのUARTが直刺しできうちゃうのよ。

元々mt32-piはUARTに対応しているけど、拡張基板でUARTに対応しているものは珍しいんじゃないかなぁ?(未確認)

ちょっとだけ脱線。

ブログの記事にはしてないけど、約1年前にもmt32-pi CS用のケースを作っていました。

この時は横型ですね。

1枚基板でパーツが固定なので、密閉型ならば大体はこんな感じになるのではないかと。

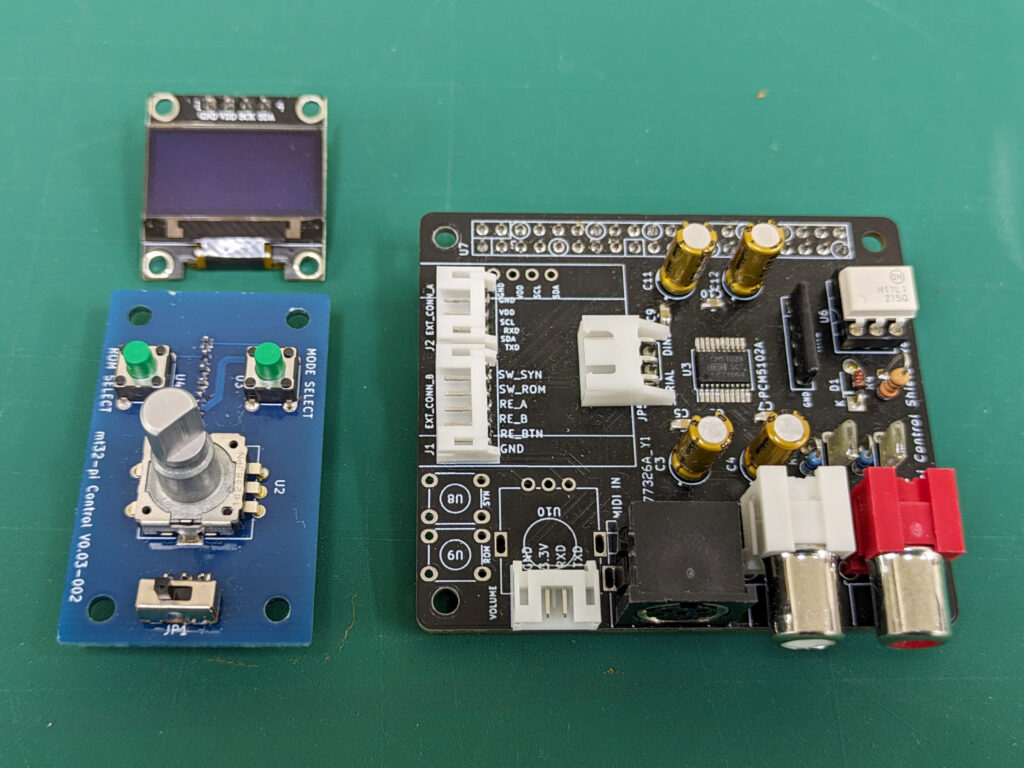

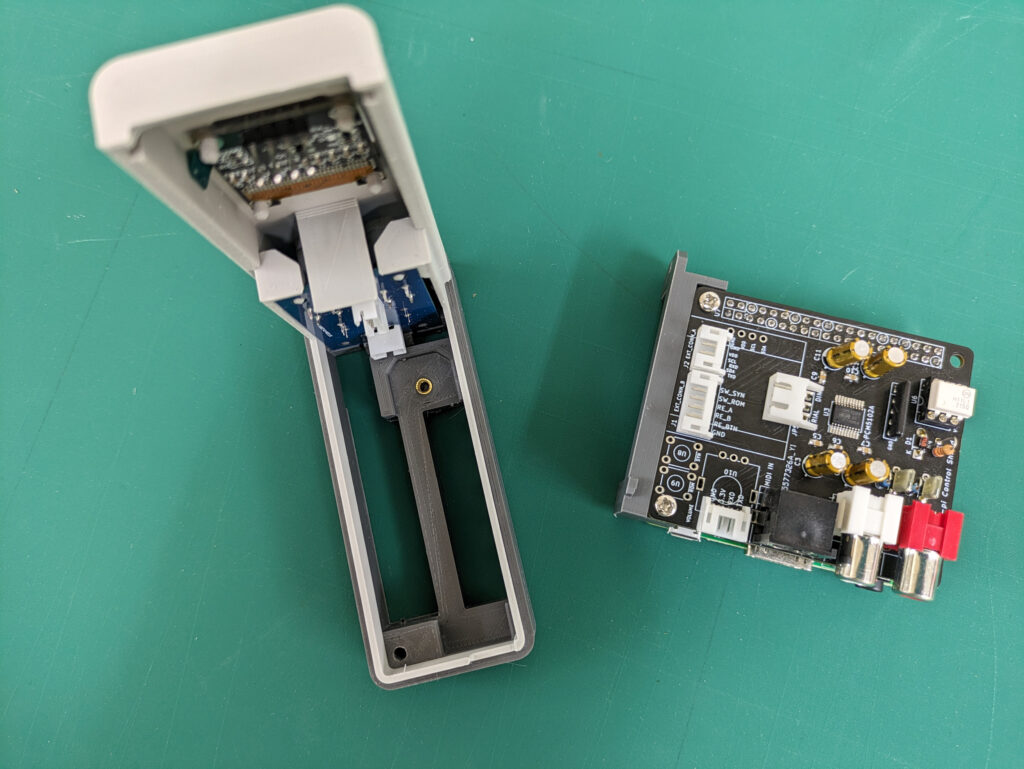

けど今回は、1枚だった基板が3つに分割(メイン基板、操作基板、液晶部)された事により、自由にレイアウトが可能となりました。

デザイン出来る幅がグッと広がりましたよん♪

今までは水平にしか設置できなかった液晶画面を、

垂直にすることも可能です。

操作基板上のボリューム・タクトスイッチ・スライドスイッチの位置関係は当然固定ですが、

そこが萌え…いや燃えポイント!

そこをどう消化しバランスを取るかが面白いんです♪

デザインの方向

昨年作った横型は、X68000実機で使用する前提でしたが、今回はZ専用で考えました。

実機には実機(X68000にはCM-64)、エミュにはエミュ(Zにはmt32-pi)です。

あ、MIDI端子があるから、全然X68000実機でも使えるんですよ?

けど、そこをオールマイティーに設定すると、デザインのコンセプトがボヤけます。

並べた時のマッチングだけを念頭に置き、Zと基板を交互に眺めておりました。

そうして数日後に思いつくワケです。

縦型とか面白くね?

アベック(死語)がペアルック(死語)を着るように、

Zに合わせるのならば、X68000風にするのが正解でしょう。

我ながらナイスなアイデアが出たと小躍りしていたのですが、

単純に、純正『拡張I/Oボックス』と同じ方向なんですよねw

気が付いたのは大分後の事なんだよぅ(本当

ま、パクリ疑惑はともかく、縦型ならば省スペースですし、

「もし純正のMIDI音源ユニットがあったら?」というアプローチは楽しいと思いました。

あ、もちろんですが、当初はMT-32風も考えてました。

ZがX68000のミニチュア的な物ですから、音源もMT-32風にする以上の正解はないと、今も思っています。

思ってはいるのですが、悲しいかな当時ユーザーになれなかった僕の中には、MT-32に対する想い入れが存在しないので、自分にはピンと来ない『懐かしさ』よりも、今の自分でも感じられる『一体感』を優先してデザインしたかったのです。

これって令和のX68000初心者ならではのニワカ思考なのでしょうね~

ちょっと悲しいと思いません?^^;

さて、作業開始です。

モデリング

さて、縦型と決めたはいいけど、それができるかどうかは基板次第。

願っても頑張っても、各種端子やMicroSDスロットの位置や向きを変える事はできません。

ところが、予め僕の要望を訊いてくれたかのような都合の良さに驚きました!ヨーソロー♪

縦型と決めた時にはある程度イケる算段はついていましたが、追い風を全身に感じます。

昔ならプラケースを切ったり貼ったりしながら、行き当たりばったりで作業していたところでしょうけど、今はPC上で納得がいくまで試行錯誤を堪能できます。すげえよなぁ~

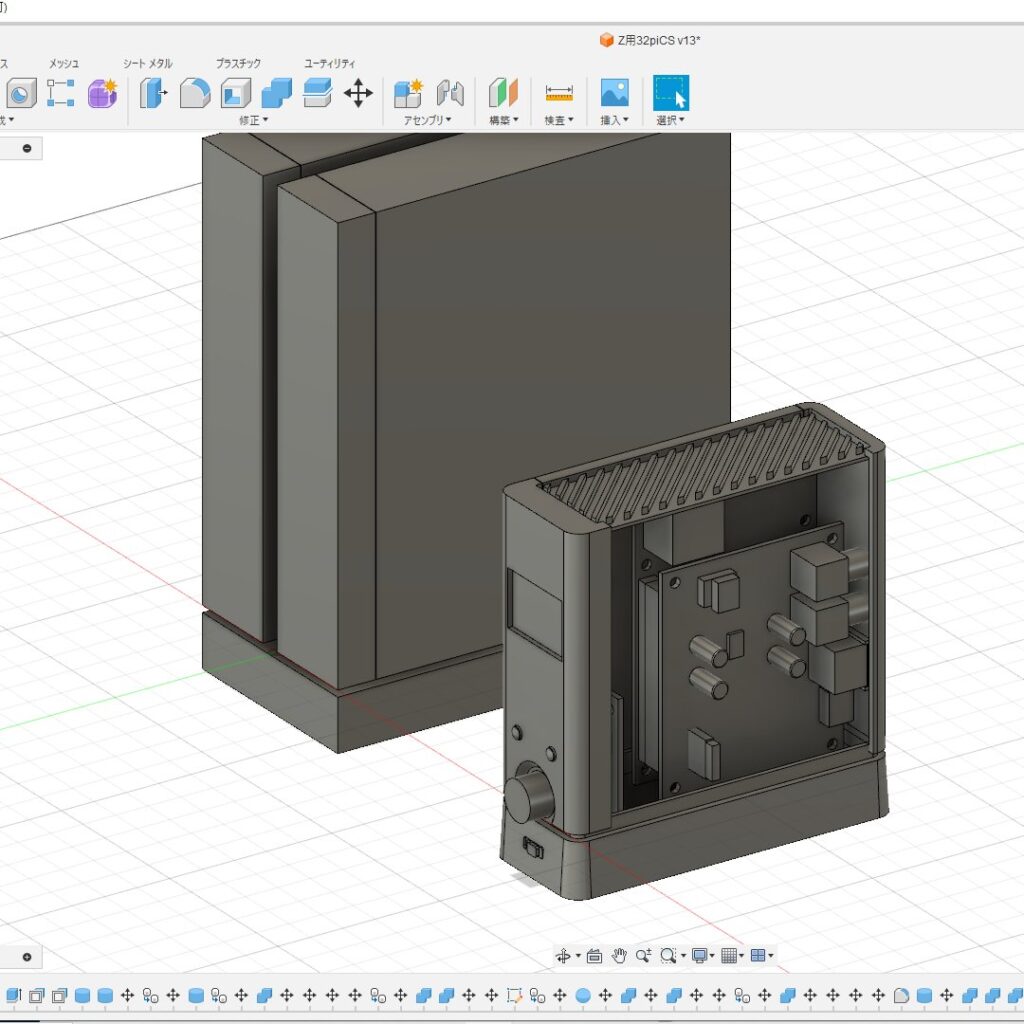

Autodesk社のFusion360(CAD/CAM/CAE/PCB)を起動し、モデリング開始です。

前回のデータがあるので、ラズパイとmt32-pi周りの納まりはコピーでカンタンでした。

Z実機を採寸しながら、角のRや天板のスリットを再現して行きます。

あ、隣に並んだデカいのがZのサイズね。比較用です↓

基板やパーツがケースと干渉しないか、後に配線で困らないか等々、色々と想像を巡らせながら配置を決める作業の、な・ん・と・楽しい事でしょうか。

土台と前面パネルの境目にボリュームつまみがありますが、貴方はどう感じます?

下のスライドスイッチ、上のボタンを含め固定なので、やむなくこの配置になったとはいえ、目を引くバランスと存在感になったと思っています。

自由にパーツを配置できたとしたら、境目に掛かるのを避けたかもしれません。

そうなると、無難で大人しく特徴の無いデザインになっていたでしょう。

僕は隙とかクセのあるデザインに惹かれます。

消化しきれない不自由さが「味」や「個性」に働くことが偶にあるんですよね。

それが上手くいくと、最高に良い気分を味わえます。

今回もそんな気持ちになれました。

嬉し~~い

と、ここまでは早かったのですが。ここからが楽しくも苦しい長い旅の始まり。

地味な調整の話なんて面白くもなんともないので、割愛することを許してねw

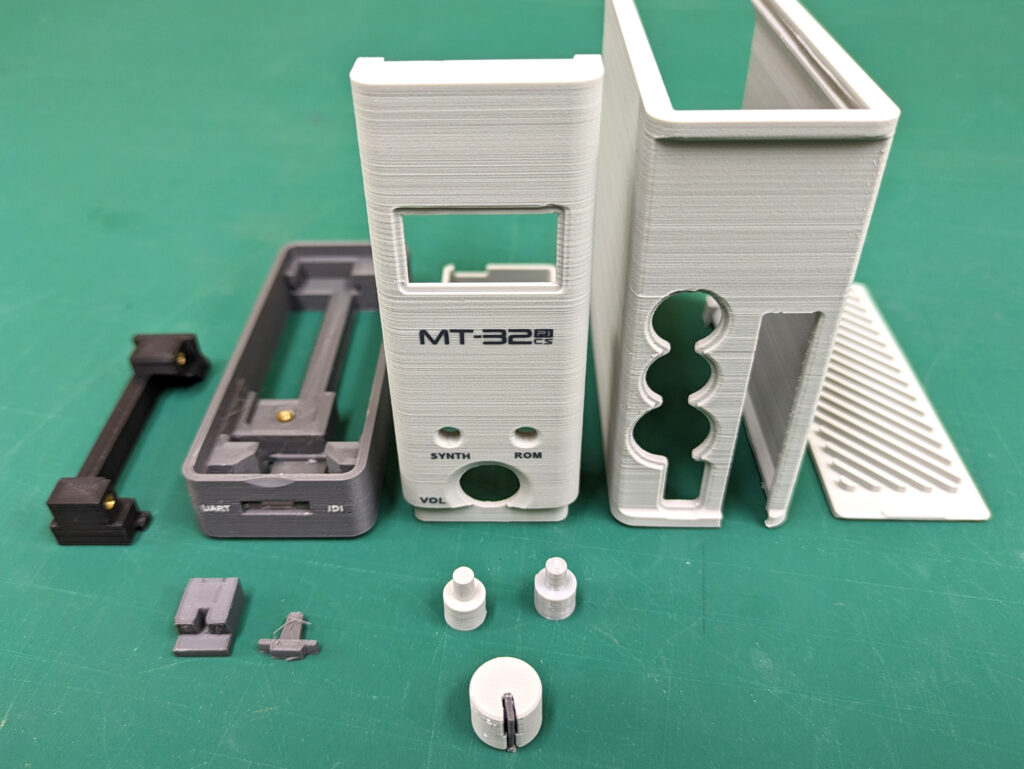

相当に時間かかってますが、結果だけザザっとお見せします♪

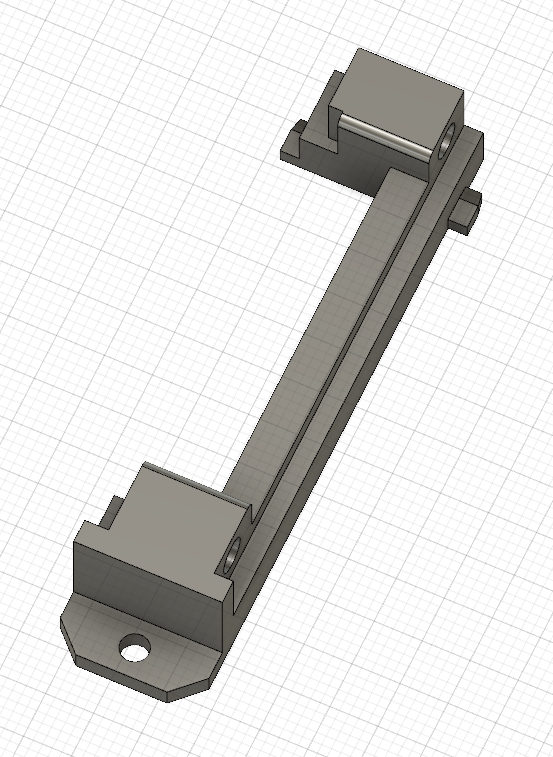

メイン基板&ラズパイの固定

ケースのデザインが完成しても、ガッチリと基板を固定できなければ、絵に描いた餅です。

そして今回は、mt32-piが対応を謳う各種ラズパイ(ZERO2・3A+・3B+・4B)を自由に選択でき、いつでも交換可能な方法を考えました。3つのサイズがあるので厄介です。

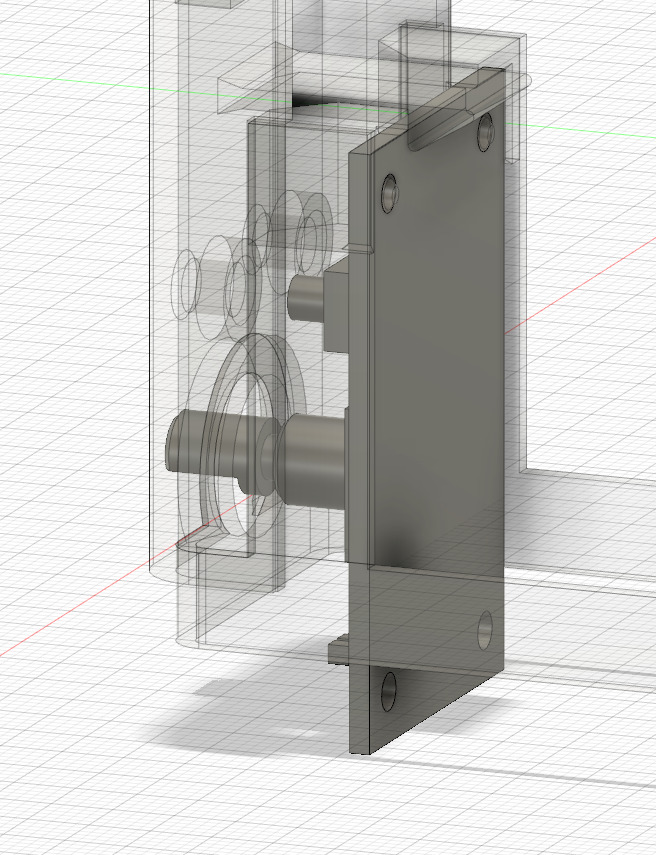

結論としては、ケース本体に直接ビスを揉むのではなく、マウンタ(ブラケット?)に載せてから、ケース本体に固定する方法。正解でしょう。

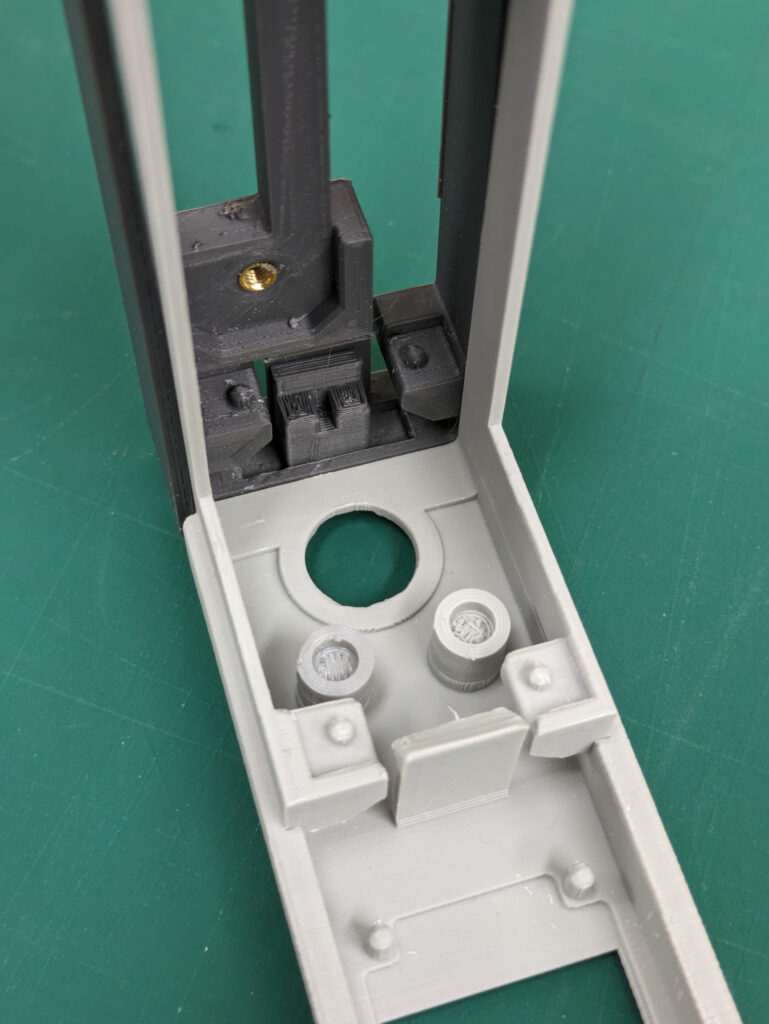

マウンタは小さいので再プリント・交換が容易ですが、ケース本体が痛んだら目も当てられませんからね~。で、固定方法は良しとして、試作変更を繰り返した形状がこちら↓

って、画像で見てもなぜこんな形状なのか、ピンときませんよね?

基板のサイズ、パーツとの干渉、スライド固定等々を考慮した結果なんですよ~

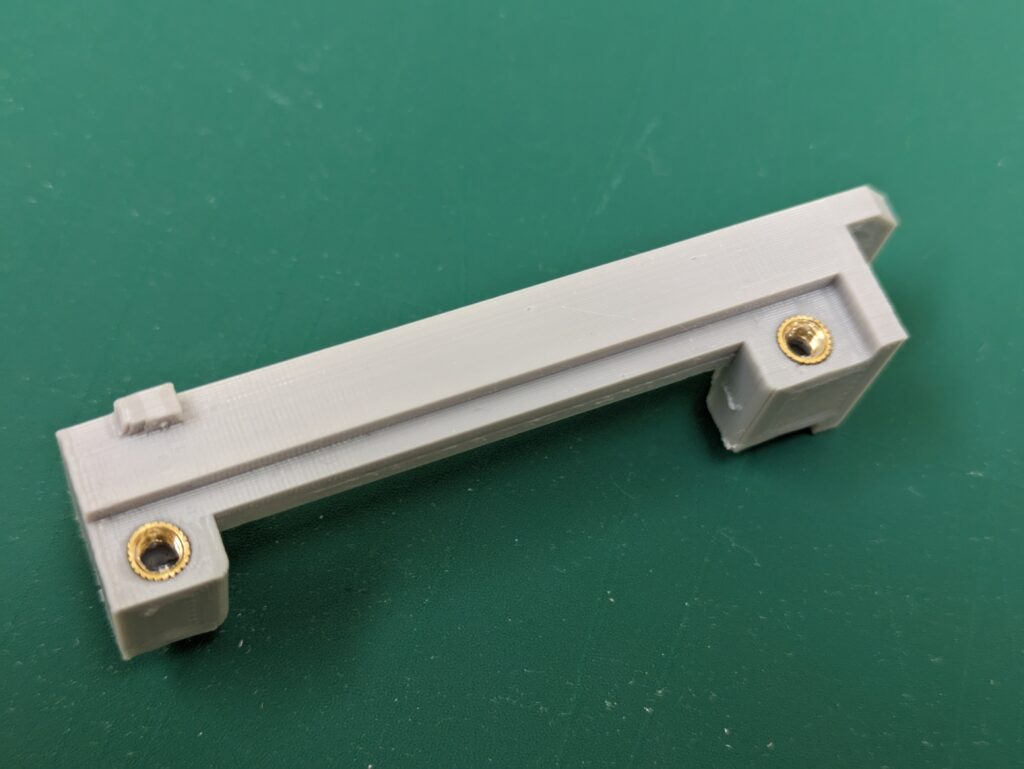

繰り返しのネジ固定に耐えられるよう、3DP界隈で流行中の『インサートナット』というものにもチャレンジしました。PLAプリントにナットを仕込んでいます。

ナットを半田ごてで加熱して、PLAに埋め込む

ヒートセットインサートという手法です。おしゃれ。

これで、何度基板の脱着を繰り返しても、ネジ穴がゆるゆるになる不安にサヨナラ。

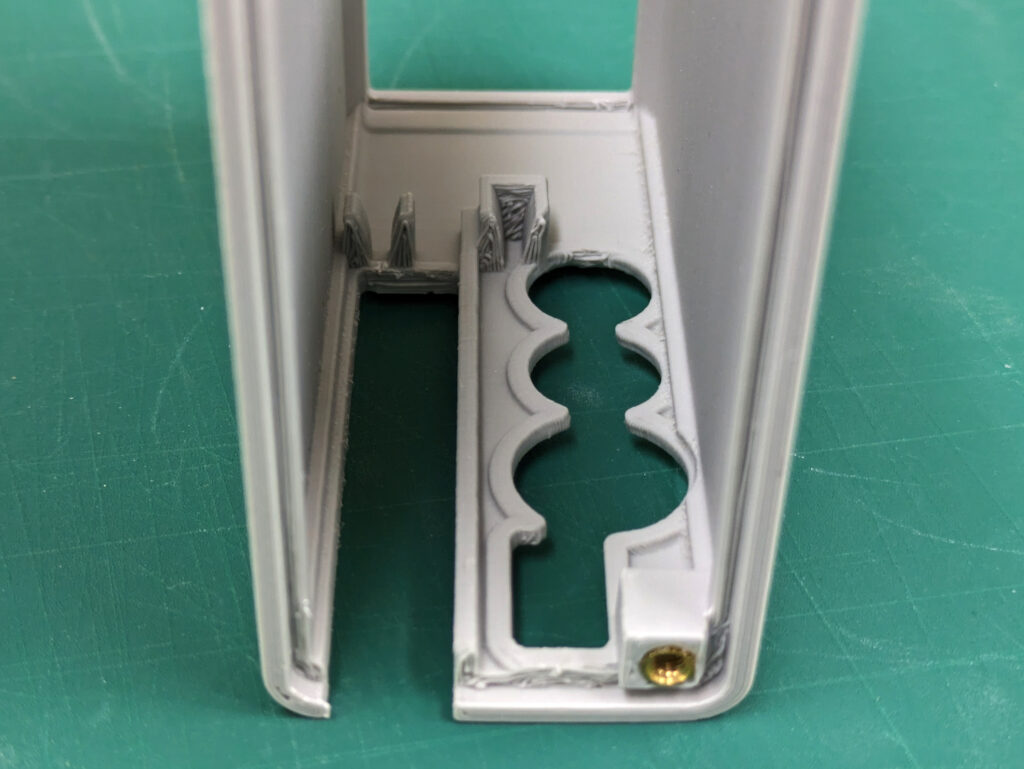

そして、マウンタを固定するために、ケース土台部にもインサートナットを仕込んでいます。

スライド固定+ねじ止め(1本)でグラつきも無くガッチリ♪

操作基板の固定

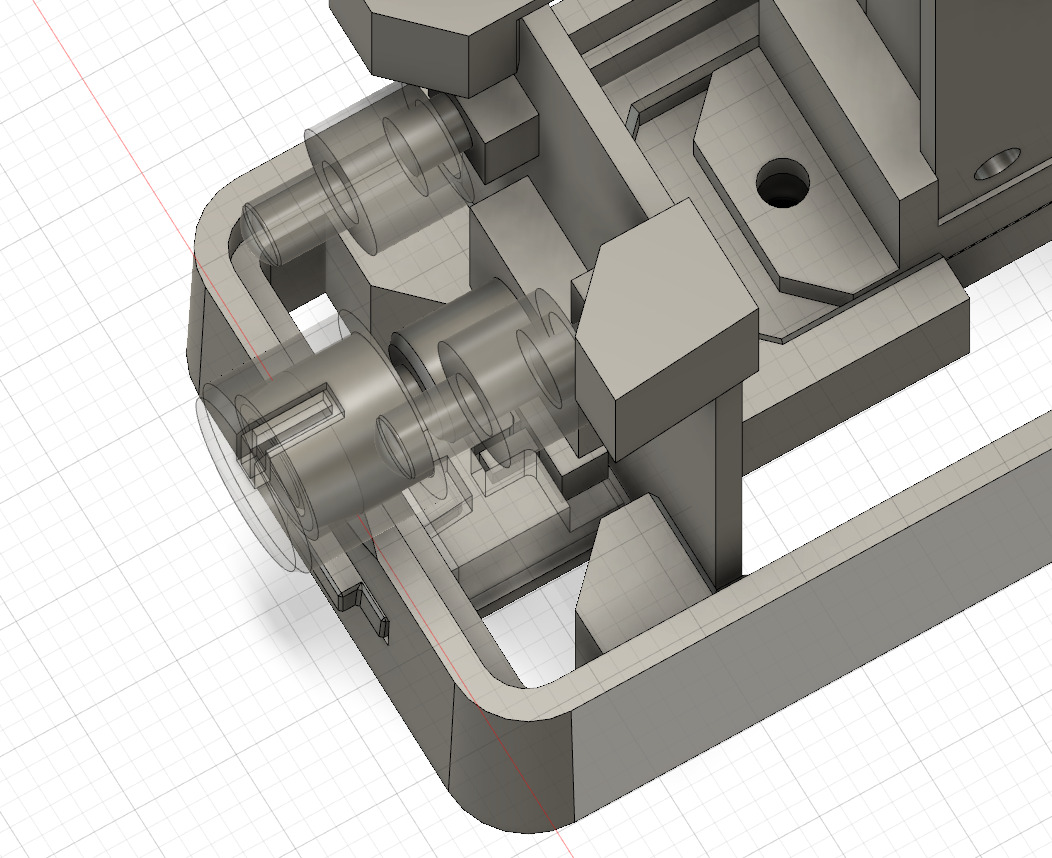

操作基板は、ロータリーエンコーダ・タクトスイッチ・スライドスイッチがあり、ロータリーエンコーダは背の高いパーツなので、前面パネルからかなり奧に配置する必要があります。

その一方で、他のスイッチ類は下駄を履かせなくてはパネル前面まで届きません。

で、こう。(この絵でわかるかな?^^;)

操作基板の固定は、上下の爪で挟み込むようにしました。

理由はスペース的にネジでの固定が難しかったのと、組み立てに使う部品の数を極力減らしたかったから。上手くいったと思っています。

ボタンやスライドスイッチ周りも結構苦労したんだけど、たぶん誰も興味無いですよね?

CADの画像だけ貼っておきますので、察してもらえると嬉しいです。

「出来てしまえばこんなもん」ですが、ゼロから作るって大変。

とは言え、この「大変」ってのは試行錯誤や費やした時間の話であって、苦労やストレスに感じては全くないです。それどころか、脳汁が出る程楽しいんですよ~(^q^ エヘエヘ

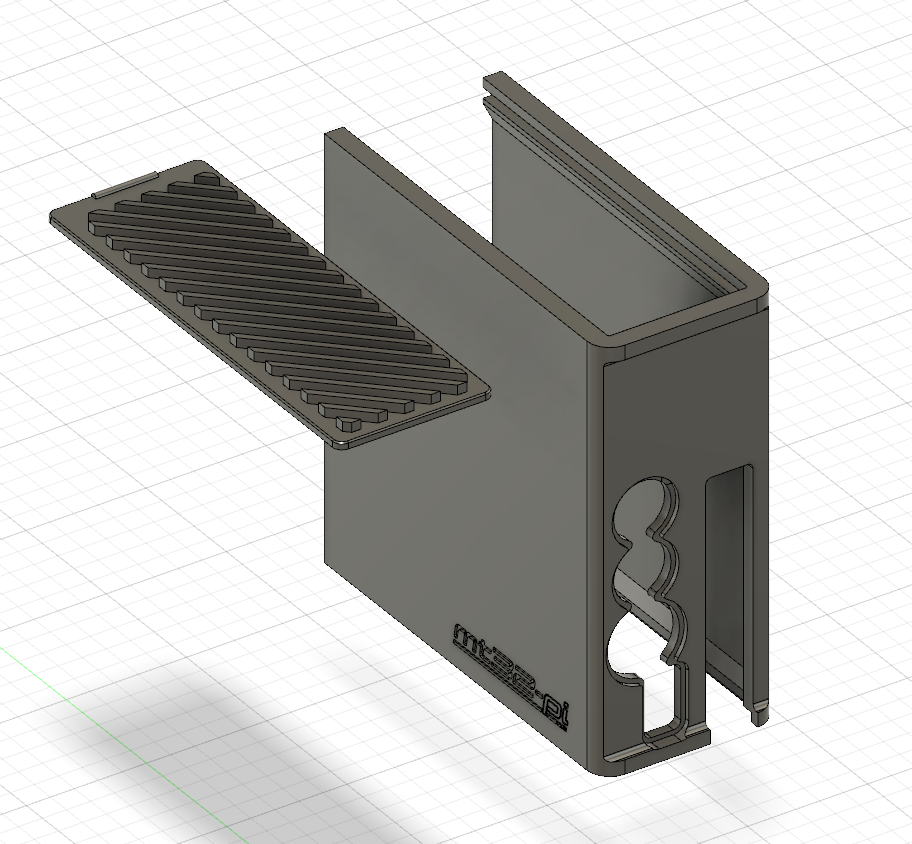

天板とガワ

X68000と言えば、斜めにスリットが入った天板が特徴的ですよね。ガワと一体化させてプリントしたかったけど、天板の面を上にプリントしたい都合で、別々に印刷。

まとめてプリントすると、空洞すべてがサポート材で埋まってしまい、不経済な上に時間がかかるからNG。逆さにするとサポート材は不要になるけど、天板にプラットフォームの柄(水玉模様)が移ってしまうのがイヤ~んです。(Anycubic MEGA-Sの場合)

そして、今回のケースを作る上で一番悩んだのが、ガワと土台部との固定。

最初から最後まで常に悩まされて、一体何バージョン作った事か……

結果、これが正解かはわかりませんが、まあまあの回答だと思っています↓

ゴム足の奥が隠しネジになっているのですが、丁度うまいこと固定するためのスペースが空いていたのよ。まるでこうするのが決まっていたかのように♡

X68000Z風にするなら、見えるところにネジは興ざめですよね?Zにはありませんから。

このネジ1つで、グラつきなくバッチリ固定できてますよン^^

駆け足でのご紹介でしたが、これでひとまず完成カナ~?

完成?

かわいくできたかな♪ 装飾のシールはカッティングシートで、擦ると剥がれます^^;

黒は試作で、当初からグレーを想定していました。

既製品のボリュームつまみ。イマイチw

既製品のボリュームつまみ。イマイチw

冒頭の写真と一緒ですが、最終的にはこんな感じで。

本当に楽しかった~~♪

ここまでたっぷり一ヶ月半以上。

最初の1週間はモデリング、その後はプリントしては修正の繰り返しです。

プリント時間を参考までに↓(ざっくり

ボタン数個で20分

天板1枚で2時間

土台1個で3~4時間

前面パネル1個で13時間

ガワ1個で16時間くらいだったかな?

プリント→修正の繰り返しで、山のようにゴミを生み出しました。

このゴミ1つ1つが数時間~十数時間。

映ってるのはデカめのゴミだけで、その場でポイポイ捨てたゴミは数知れず。

プリント中、僕とプリンタがどんな感じだったかというと、まあフル稼動でした。

起きてる時間帯は、小さなパーツをプリント→修正→プリント(繰り返し)

仕事中と寝ている時間帯は、大きなパーツをプリント→修正プリント(繰り返し)

夜中にプリント完了したら、その時間に起きて別パーツのプリント開始。

朝も、昼前に完了できるパーツをプリントし、昼休みに確認→別パーツのプリント開始。

兎にも角にも、なるべく切れ目なくプリント→修正の繰り返しです。

これが仕事ならまっぴら御免ですが、この工程の全てが楽しく充実しておりました!

3Dプリンター最高ですよ(^q^

しかし!激務に耐えられず、プリンターは満身創痍の状態に…ぼろぼろ~

自力では保守パーツを探すことができず、つい新しいプリンターを購入してしまいました^^

これで、今後は作業効率が上がるはずです♪\(^o^)/

最後に

X(旧twitter)でポストしたところ、好意的な反応をたくさんもらえました。

その中でも、リスペクトしてる方々から反応を貰えたのは、嬉しかったなぁ♡

X68000Z+mt32-piでRS-MIDI鳴った♪(遅っ)

今後、RS-MIDIの出番は減っていくかもですが、いま鳴ってる事に感動しております。CM-64実機はもっているけどMT-32は未所有なので、ROMはmt32-pi標準のGMで我慢。

いつかジャンクをゲットして吸い出したいなァ~ pic.twitter.com/Vr6eseI85e— コケガエル@走査線の隙間 (@sarompus) 2023年10月20日

2か月以上ブログを放置してしまうほど熱く楽しい時間でしたが、そんな得難く充実した時間を過ごせたのもissaUtさんとmt32pi-CSのお陰で、本当に感謝しております。

そのissaUtさんと、mt32-piの最新の動向がこちら↓ (2023.11.12)

新型のmt32-piCS プロトタイプ基板、ミスもあったけどなんとか動作しました。MIDI/UART切り替え、MIDI-THRU コネクタ実装、MIDI-IN, THRU はTRSに変更、操作部は分離基板に。#X68000Z からUARTケーブル直結すれば他の変換不要で実機音源も鳴らせます。もうちょい機能追加予定。#mt32pi pic.twitter.com/5se9dOlpKk

— issaUt (@issaUt) 2023年11月12日

何やら、パワーアップが進んでいるようですが、一般頒布される日は訪れるのかしら??

乞うご期待ですね#^^#

さて、結構長くなってしまいましたが、楽しんでもらえたでしょうか?

久しぶりの更新で、以前はどんな感じで書いていたのか、ずっと違和感を抱きながらの駄作文でした。日記みたいなものとして、勘弁してもらえると嬉しいです。

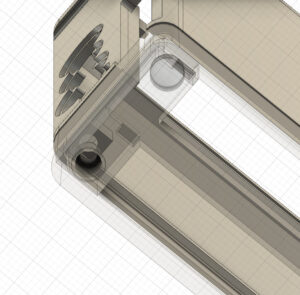

最後に、適当に写真を並べますので、細部に興味のある方はどうぞ。

こうしてみると粗だらけですね。なるべく表にでないようには気を使っているのですが…

まぁ、所詮はFDM方式なので、アップに耐えうるクオリティは厳しいですなぁ~^^;

今回紹介したX68000風ケースですが、

今回紹介したX68000風ケースですが、

新しい『mt32-pi CS』に合わせて対応予定です。

その時はまた簡単にご紹介するかもしれません。

ではでは、ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

また遊びに来てもらえると嬉しいです。